Por R. P. Tomás Barreira

Artículo descriptivo de la Toponimia coincidente entre los lugares descubiertos en el Nuevo Mundo (América) y los mismos accidentes geográficos en Galicia. publicado en 1953 en el número especial conmemorativo del centenarios del Faro de Vigo.

COLÓN GALLEGO

La realidad y la historia del Almirante ofrecen un continuo contraste, harto mal disimulado en no pocas ocasiones. Consúltese la historia, y Colón es genovés; consúltense los hechos, y Colón es pontevedrés. He aquí unos cuantos datos para prueba:

Llega Colón como extranjero, natural de Génova, a la real corte de los soberanos de España; propone su proyecto a Fernando e Isabel, éstos lo aceptan, y entonces la reina reclama para sí la exclusiva de la empresa Fernando y Aragón se resignan a ser excluidos, teniendo igual derecho que Castilla e Isabel. Este extranjerismo es inadmisible.

Hay una frase en su testamentó que no da lugar a réplica: “De Genova salí y en Génova nací,” Esta frase aparte de que contradice la conducta constante de Colón y su familia en silenciar el origen del descubridor, es apócrifa; como lo es el testamento en que intervienen los muertos como albaceas y escribamos,

No viene Colón de Génova viene de Tortosa. Se presenta a D. Fernando, su rey y natural señor, hombre político y no menos capacitados, tanto él como su pueblo, para llevar adelante la empresa, como la Reina y la Castilla de las doradas mieses. Aragón adelantó el dinero. No obstante todo lo dicho, la Reina reclamó para sí la exclusiva de la empresa y la consigue sin protesta de nadie. Sólo la Reina manda en Colón; luego Colón es súbdito de Isabel.

Fálta, además, en absoluto para el origen tortosino de Colón, el dialectismo catalán, falta la primera línea de algún documento que haga referencia al descubridor torto- sinó y hasta- falta la relación en la crónica local del apoteósico recibimiento de Colón en Barcelona al llegar del primer viaje.

El comercio hispano-americano quedó estancado en Cádiz y Aragón se vió privado de un negocio en gran escala a pesar de que el derecho sería exclusivamente suyo si fuera tortosino. Por tanto, es inadmisible su origen tortosino.

Colón no podía ser más que de la España isabelina. ¿De qué parte? Que hablen los hechos ciertos y conocidos como táles de la historia coloniana. Solo a ellos nos atendremos, pues son los únicos que nos pueden sacar del laberinto.

Las naves

Nadie sabe de dónde es el primer Almirante de la Mar Océana, pero al ver que va Océana, pero al ver que va de capitana “La Gallega”, dedicada a Santa María la Antigua, con Xan da Coxa, su dueño y maestre, asaltó a todos el pensamiento instintivo de que algo tenía que ver con los gallegos.

En el segundo viaje aparece de nuevo “La Gallega”, distinta de la anterior dejada por Colón en América para fortaleza, – y fué la primera obra castrense americana hecha con madera de las “chouzas” pontevedresas.

En el cuarto viaje va un navío, “El Gallego”, propiedad de Cerrajero, vecino de La Coruña. (O dicho con más propiedad. “O Cerralleiro”.)

Aunque no sea nave, no estará démás recordar que el Almirante hace mención de la Xsola La Gallega. Gasta. ¿Dónde: está La Tortosina, La Ge- n oves a, La Saonesa? No faltó La Hispaniola.

El lenguaje

A este respecto dice Me- néhdez Pidal en su obra “El Lenguaje de Colón” (Colección “Austral”, 1940), que “el lenguaje de Colón es decididamente aportuguesado”. Confieso francamente crue no encontré ningún ejemplo de los puestos por este insigne autor en que se advierta el dialectismo portugués. En sus cartas, diarios y demás escritos suyos no hay rastro de dialectismo portugués, catalán, italiano ni de cualquiera nación que no sea España, o de cualquiera región que no sea Galicia.

Los nombres

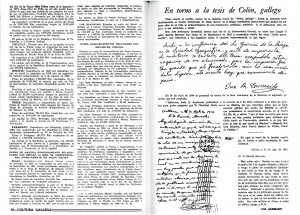

Supera este argumento a todos los demás: por su exclusivismo relativo, pero excepcional y pontevedrés; por apoyarse en fuentes de la máxima garantía, como son mapas, trabajos concienzudos de autores nacionales y extranjeros, escritos sin pensar para nada en el origen de Colón en cuanto a los nombres que ahora nos sirven de base como puede verse en Espasa Diccionario Hisp. Amer., Navarerte, e. “Historia del Almirante”, por su hijo Fernando. Merecen especial mención La Riega, “Colón español”; Luciano Rey Sánchez “España, patria infalible de Colón”, y Enrique Zas, “Galicia, patria de Colón”, defensoras de la tesis pontevedresa.

La importancia de este argumento la reconocen los adversarios de esta tesis, por el hecho repetido de cambiar y suprimir el nombre clásico en Galicia de “San Salvador” por el de “El Divino Salvador”.

Madoz, que vió alborear la tesis gallega cuando La Riega jugaba al trompo, puso en su Dicc. Geográfico catorce localidades gallegas con el nombre de San Salvador, y doce para el resto de Españá La verdad es esta, nombre más o menos: 180 San Salvador para Galicia, 26 para Asturias y 12 para el resto.

Desde 1887 a 1889, en vísperas del cuarto centenario se cambió en la archidiócesis de Santiago la nomenclatura de San Salvador por El Divino Salvador; se decía en la diócesis de Lugo, en 1943 San Salvador; hoy se dice El Divino Salvador. Si introdujeron el cambio para evitar redundancias teológico-gramaticales, conste que tan pleonástico es El Divino Salvador como San Salvador.

El cronista Herrera cambió el nombre de “La Gallega” por el de “Santa María”; se han hecho equilibrios y se ha variado la puntuación para hacer que la Isola La Gallega se convirtiera en la nave “La Gallega”. Bien poco era.

Si sólo un nombre infunde respeto, que será un centón que verá el lector en los planos de las rías de Pontevedra y Vigo. Y los que quedan todavía en la costa pontevedresa, coruñesa y lucense.

Exclusivismo pontevedrés

En Colón lo internacional es hispano-portugués; lo nacional, hispano; lo regional gallego; lo provincial, pontevedrés, y lo local, de Portosanto, barrio de Pontevedra en la capital.

Isla Saona es una dedicación a Saona, pero sólo una y no consta que Colón pusiera este nombre, aunque lo mencione. Isla Montserrat trae a la memoria el célebre monasterio de este nombre en Cataluña, pero según E. Zas se llamaba “Sta. María de la Mensera, y no Montserrat, como han escrito algunos”. Guadalupe, Guadalquivir son nombres. aislados, que nada local significan.

Valoración de los argumentos Pontevedreses

Los nombres puestos por Colón en América, ciertamente unos y exclusivamente otros, muméricamente considerados, se descomponen así: unos 60 para la costa hispano-portuguesa, 1000 para las rías de Vigo y Pontevedra y otros 100 para el resto de la costa gallega.

Los nombres comunes sin más aditamento, nada prueban a favor de una localidad sobre otra, como ocurre con los existentes en la costa hispano-portuguesa, que todos se hallan en la costa gallega pero no se verifica igualmente la inversa.

Los de la costa gallega cuadriplican holgadamente los que se hallan dispersos en el resto de la costa ibérica; bastantes son exclusivos y es inútil buscarlos en otra parte del globo. Un día puso Colón en la Isla Tortuga estos tres nombres: Pta. Pierna, Punta Aguda y Punta Lanzada. Los tres se hallan en la costa gallega en línea recta y a igual distancia entre sí como los de América, con corta diferencia. De los tres, el primero y el último son exclusivos de la costa gallega, y el segundo, a pesar de su vulgaridad, es casi exclusivo de Galicia.

Los nombres de las mencionadas rías están tan juntos y son de accidentes tan minúsculos con exclusión de los de verdadero relieve y con total exclusión de cualquiera otra ría que no sea gallega que da lugar a formular estas preguntas, a las cuales se debe contestar con lógica razonable:

¿Cómo conocía Collón tan detalladamente estos accidentes, ya que ningún marino conoce hoy día todos estos detalles, aunque sea natural de la localidad? ¿Cómo se interesó exclusivamente por estos accidentes? ¿Cómo prefirió lo desconocido a lo conocido y sobresaliente? No dijo río Lérez, ni Miño: dijo, en cambio, el Alba, río del Oro, río de los Tres Ríos; omitió islas Cíes Ons, etc.; pero dijo Isla de Ratas, San Bartolomé, Estelas o Estrellas.

La respuesta única y razonable, en mi modesto sentir es haciendo a Colón hijo de Portosanto, dedicado a la navegación desde niño; bien nacido y sagaz en extremo, pues supo dejarnos por duplicado por lo menos, su partida de nacimiento sin que nadie se percatara de ello. Bastaría que adivinaran sus intenciones, para que no quedara un nombre de los puestos por él Oigamos a su hijo Fernando a propósito de los nombres dados por su padre. Intitula el primer capítulo de la “Historia del Almirante” dictando: “De la patria, origen y nombre C. Colón”. Hablando de este título, dice:

“Considerando esto, me moví a creer que, así como la mayor parte de sus cosas fueron obradas con algún misterio, así aquello que toca a la variedad de tal nombre y apellido no ocurrió sin misterio.»

Podríamos aducir como ejemplo muchos nombres que no sin causa oculta fueron puestos como indicio del efecto aue había de suceder.” Dice “muchos nombres”, “como indicio”, no como prueba clara “del efecto que había de suceder”, y que a los cuatro siglos bien corridos vemos que está sucediendo: el descubrimiento de su origen.

Añade Don Fernando: “Si tomamos en consideración el apellido de sus mayores, diremos que verdaderamente fué Colombo o Paloma en cuanto llevó la gracia del Espíritu Santo a aquel Nuevo Mundo. Para Don Fernando su padre se llamó Colombo “en cuanto llevó la gracia al N. Mundo”, no en cuanto lo heredó de sus mayores.»

“La variedad de tal… apellido” para mí no tiene más razonable explicación que esta; había en Pontevedra un apellido muy parecido al apellido Colón, pero mal sonante, como puede verse aún hoy en ciertas sepulturas de Santa María, en la cual se conservan recuerdos de los Colones, y uno expresamente del Almirante.

Si este fué su apellido primitivo es obvio que tuvo que limarlo. Cierto que no se conserva tal apellido y no es probable que la desaparición se deba a cambio o supresión sino a limadura. La misma manera discreta de Don Fernando da a entender que algo intrínseco encerraba y debía hacerse desaparecer. Collazo debe de venir de ese desaparecido apellido.

En Italia no se conoce el apellido Colón y de los documentos oficiales se saca aue el Almirante se apellidaba Colón y por tal quiso hacerse pasar.

Al final va la lista de nombres puestos en América por Colón y con su correspondiente, localizado en los planos de las rías de Vigo y Pontevedra. A los nombres se añaden los monumentos de la capital pontevedresa, refuerzo no pequeño y exclusivo de la tesis pontevedresa que venimos defendiendo.

QUIEN FUE CRISTOBAL COLON

La producción literaria sobre el Almirante

Es sencillamente enorme, en general anticoloniana, desorientadora y de resultado negativo. Colón, sin embargo considerado desde el punto de vista trascendental de su empresa, será siempre la figura más destacada entre todos los hombres que ha producido la estirpe de Adán de tejas abajo y exceptuando a Cristo. Por respeto a su persona y al gran pueblo americano, cuya historia empieza en Colón en todos los órdenes, siquiera sea en miniatura, bien merece las máximas consideraciones de los historiadores.

Resultó Gil descubrimiento mucho mayor de lo que él se imaginaba, es verdad, y hasta distinto, ya que iba buscando un nuevo camino, no un continente, y es probable que bajara al sepulcro en la creencia de que lo descubierto era el Cipango, donde reinaba el Gran Kan. para el cual llevaba cartas de sus soberanos: pero también es verdad que se pasó catorce años en Portugal y siete en España, en disputas con los hombres más sabios de las dos naciones para convencerlos de que era posible y práctico comunicarse con Asia llevando el camino de Occidente. Este mérito es exclusivo de Colón.

Lunares de Colón

Las mentiras de Colón, engañando a la ida y a la vuelta del primer viaje; dijo a la ida que andaban menos de lo real porque no se asustara la gente con tan largo viaje por el mar tenebroso, y a la vuelta que andaban más, para que se animaran con la aproximación a tierra. Merece plácemes por ello.

Engañó a los indios haciéndoles creer que estaba su dios enojado contra ellos, porque a él y a su tripulación no les llevaban de comer según lo convenido. Para esto se aprovechó de un eclipse de luna Cuando la vieron los indios de aspecto terrible conforme a lo predicho por el Almirante, lloraban y le rogaban que pidiera por ellos. La estratagema dió excelente resultado: los indios, temerosos cumplieron lo prometido y los españoles pudieron sostenerse sin correr ningún peligro Bien por Colón.

Tuvo un hijo natural siendo viudo y novio, lo cual poco significa en el siglo XV. Por qué no se casó con la cordobesa, no lo sabemos; pero nos consta que se acordó de ella en su testamento y es probable que se acordara también antes, y al hijo natural le trató como al otro.

La avaricia de Colón.

He aquí otro tópico contra Colón. Exigió muchos y grandes privilegios en las capitulaciones de Santa Fe. Es verdad que pidió a los Reyes varias veces, que reconocieran sus derechos, y éstos le compacieron siempre. Y es verdad, según Don Fernando, que no hubo avenencia entre su padre y el Rey de Portugal, porque Colón se mantuvo firme. Yo en esto no veo género alguno de avaricia, sino firmeza de carácter, previsión valorización de sus derechos. Un hombre, en fin, que sabía mantenerse a la altura de las circunstancias ante los sabios y ante los reyes.

Esclavista

“Yo—dice Colón el 12-10- 92—, porgue nos tuviesen mucha amistad—los indios— porque conocí que era gente que mejor se libraría y convertiría a nuestra santa fe con amor que por temor, les di bonetes colorados.” Que perseveró en este propósito en el primer viajé lo demuestra el hecho de que en el segundo cuando ya habían dado muerte a los 39 españoles que quedaron en la fortaleza levantada por Colón con su capitana «La Gallega”, los indios no quisieron subir a las naves españolas hasta que vieron al Almirante.

En el segundo hubo combates con los indios y entonces fué cuando Colón envió 500 prisioneros de guerra para venderlos en España. Los Reyes los pusieron a la venta pero a los cuatro días, reflexionando sobre la licitud, detuvieron la venta, consultaron con los teólogos, éstos la declararon ilícita, y con eso se terminó todo, devolviendo los indios a su tierra. Los Reves, los eclesiásticos y Colón respiraban el mismo ambiente de la época. Echar la culpa a Colón de haber introducido la esclavitud o presentarle como fomentador de tan infame comercio, es hablar por no callar.

Recuerda a los Reyes el fin propuesto en esta empresa: la conversión a nuestra fe, el rescate de los Santos Lugares Consecuente con este propósito inicial, tomó unos seis o siete, indios “para lengua”, es decir, para que aprendieran el español y con esto sirvieran de intérpretes a 1 os futuros misioneros y catequizaran a sus’./hermanos. A los veinte días de llevarlos; embarcados sabían persignarse, el Avemaria y la Salve.

Dé suerte, que: Colón fue el primer misionero -de América; los indios de San Salvador, los primeros neófitos; “La Gallega”, su escuela apostólica, y el Almirante el primer rector de aquella incipiente cristiandad. En el primer viaje no fué ningún sacerdote con Colón, el cual además de lo dicho, plantó en todo puerto v en todo cabo en que se detuvo, el árbol santo de la Cruz.

Mal gobernante

Así le tilda la historia, sin aminoramienos ni contemplaciones. Las quejas contra él fueron generales y con tinúas. ¿Con qué fundamento ? A lo más, escaso. Unos cuantos datos Indican de modo claro la dificultad de poder gobernar bien.

La reina fué desobedecida por los de Palos, a quienes mandó entregar dos naves para Colón: la<s. que llevó en el primer viaje fueron requisadas por él; la gente para la empresa, reclutada en ia cárcel; Alonso Pinzón, su segundo. le desobedeció . descaradamente; no permitió desaguisados con. los indios ni que se defraudara ai fisco; fué presó y traído con grillos a España sin formación alguna de causa; el gerente general Fonseca no quería a los Colones, y los reyes hubieron de ordenarle que por su servicio hablara a Colón. Late en el fondo de esta cuestión otra de tipo nacional, regional y personal. Colón, con las capitulaciones de Sta. Fe y el descubrimiento, había crecido desmesuradamente. Todo esto explica de sobra la enemiga contra él.

El gallego

Historia de los contrastes por no decir contradicciones es la de Colón, cuya razón suficiente hay que buscarla en el mismo historiador, que pierde el control al llegar a la zona gallega, cómo si sus dos potencias, intelectiva y afectiva, sufrieran perdímiénto de la dirección normal. En esta historia es donde se ve lo que no hay y no se ve lo que hay; razones que no son razones faltas que resultan virtudes filias y fobias de las más extrañas, todo una gama de contrasentidos.

Botones de muestra: genial marino sin más aprendizaje que las cardas y las cubas; aprende lo inaprensible, a saber, la lengua de Cervantes repentinamente sin rastro de extranjerismo, y olvida lo inolvidable, la lengua materna a los veintitantos años. No se ve que el Colón pontevedrés no ofrece la menor contradicción, sino al revés. Sin embargo, continúa el reparo a esta tesis.

Naciera Colón en cualquier parte fuera de Galicia, y su historia sería normal y corriente.

NOMENCLATURA PONTEVEDRESA

Va a ver ahora el lector la doble lista de nombres puestos por Colón en -América y que corresponden a los de las rías viguesa y ponteve- dresa como pueden apreciarse en los dos planos respectivos,

Ría de Vigo

1 BOCA DE LAS CARABELAS. Cuba, costa .NE/

2 PTA. AGUDA—Costa SO. de la Tortuga, al NO. de Santo Domingo (Haití).

3 PTA. DEL FRAILE. — Cuba, Costa NO. y SO.

4 ISLA DE PARO.—Jamaica, extremo E.

5 PTO. PRINCIPE.—Cuba, costa S. y en la Española, costa N. interior.

6 PTA. GALERA.—Trinidad, extremo NE. al NE. de Venezuela.

7 I. S. MARTIN.—Isla de las Pequeñas Antillas.

8 Mte. Pereira.—Cuba, costa NO. Véase el n. 31.

9 PTA. PIERNA.—En la Tortuga, como en el n. 2.

10 CABO DE LA ROCA.—En la Española, costa NE.

11 “Pta. del Buey”.—Cuba, costa S.

12. PTA. S. ANTONIO.—Cuba, extremo O.

13 “Pta. de Pena Negra”.—Cuba, costa S.

14 AS ESTELAS o Las Estrellas.: Española, costa SO. .

15 PTA. DEL HIERRO.—Española, costa NE.

16 El Fragoso.—Cuba, óayo en la costa N.

17 Cabo de Mar.—Cuba, costa S.

18 Pta. Molino.—Pto. Rico, extre- í mo SO.

19 LOS SIETE HERMANOS. — Cuatro islas «arenosas, que bien pudieron ser las siete de referencia en tiempo de Colón. Están al N. de la Española.

20 “Nuestra Señora del Alba”.— Cuba, costa N.

21 Mte. Galiñeiro.—En Honduras es la montaña llamada Grita.

22 Pta. y Ens. de S. Francisco.— Pto. Rico costa O.

23 PTA. DEL ARENAL.—I. Trinidad, extremo S., hoy Pta. Icacos.

24 Buena Vista.—Cuba, costa SO. y NO.

25 PTA. SANTA.—Española, costa N. y Pto. Rico, costa N.

26 A LAGOA.—Cabo de la Laguna en la Isabela, ál N. de la Española.

21 CABO DE LÓS ENAMORADOS o Cabrón.—Española, costa NE.

28 Pta. la Guía.—Española, costa O. interior.

29 MTE. GORDO»—Pto. Rico, costa O.

30 “Pta. del Cabo Cuba, costa Norte.

31 Pta. Pereiro o Pereira.—Véase el n, 8.

32 Río y Pta. dos Porcos.—Pto. Rico, costa NO.

33 Pta. das Bestas.—Pto. Rico, costa SE.

34 Río Seco y Pta. de Río Seco.— Cuba SE.

35 A MOA o A MUA.—Cuba, costa NE.

36 RIO MOA y PTA. DA MOA.— Idem.

37 SERRA DA MOA.—Idem.

38 PUEBLO DE MOA o Moaña.— Idem. Véase Espasa, palabra “Moa”. No es indígena sino gallega. Los en “oa”, cubanos, significan altura y los “Moas” de Cuba significan altos y bajos.

39 CABO ROAS —As Rodas— Las Ruedas.—Nicaragua costa E.

40 Islotillo de S. Bartolomé, hoy peninsulilla.—En P. Antillas, al E. de Pto. Rico.

41 Cabo del Con.—En Jamaica.

42 Isleta de Ratas.—Española, costa N. en Bahía Acul.

43 PTO. DE STA. MARTA,—Española» costa N.

44 LA REDONDA.—Isla al SO. de Cuba, anota Navarrete.

45 “Costa de la yela”.—Colombia, costa N., al O. de la Guajira.

46 Alto de la Cruz.—Coincide con este de Pontevedra un cabo llamado por Colón Alto y Bajo, costa N. de la Española.

Ría de Pontevedra

1 PTA. DE PENA RUBIA.—En la Española, costa NE.

2 “Pta. del Con”.—Jamaica.

3 PTA. AGUDA.—I. Tortuga, costa S.

4 Pedra Blanca o Polveira—En I. Trinidad, costa E.

5 MTE. GORDO.—Pto. Rico, costa O. y Cerro Gordo, costa N.

6 Barbadas. —Islas Barbabas en P. Antillas.

7 PEDRA LONGA.—Cayo o isla al N. de Cuba.

8 “Pta. Placeres.—Española, según E. Zas, 1. c. p. 205.

9 Pta. Molino. — Pto. Rico, costa S. O.

10 Tres Hermanos.—Pto. Rico, cordillera de los Barriles o Hermanos, Honduras, al E. Vienen los santos pontevedreses, entre- vezados con unos pocos profanos. No se numeran^ en el mapa, porque no caben.

11 S. Bartolomé. — I. en las P. Antillas.

12 Sta. Ana.—Puerto de Jamaica, costa N.

13 Nuestra Señora de la Navidad. Española, costa N. y primer fuerte americano.

14 S. Cristóbal.—Isla en P. Antillas.

15 S. MIGUEL. — Española, costa S.

16 S. ANTONIO. — Cuba, extremo Oeste.

17 S. NICOLAS.—Española, extremo O.

18 STA. CATALINA. — Cuba, costa N.

19 STA. MARIA LA ANTIGUA.— Isla en P. Antillas.

20 Capilla de los Colones. Dice en letras góticas de piedra, descubiertas hace poco: “ OS DO CERCO DE JUAN NETO Y JUAN DE COLON FIXERON ESTA CAPELA”.

21 Busto de Colón en la puerta principal de Sta. María, Según el coronel inglés Mansfield, guarda este busto perfecto parecido con el retrato de Colón que se conserva en el Museo de Londres. Véase Espasa, Apéndice, t. 3, “Colón”.

22 SMA. TRINIDAD.—Isla Trinidad, al NO. de Venezuela.

23 Nuestra Señora de la. O, patro- na de Pontevedra. Ésta es la única fiesta celebrada por Colón el 18-12-1492.

24 PURISIMA CONCEPCION. — Isla en P. Antillas, y puerto al N. de la Española.

25 CAPILLA DE LA MARGARITA.—Isla de la Margarita en P. Antillas.

26 NTRA. SRA. DEL PORTAL DE BELEN.—Río y puerto de Belén en Panamá costa atlántica.

27 STÁ. LUCIA.—Isla de ídem en P. Antillas.

28 S. FRANCISCO.—Pta. dé ídem en Pto. Rico, costa O.

29 STO. DOMINGO.—Isla de Sto. Domingo.

30 S. BLAiS.-Golfo de San Blas en Panamá.

31 La Peregrina.—Al E. de Pto. Rico, Bajo la Peregrina.

32 El Alba.—Cuba, costa N. Cayo Alba.

33 Crucero de Colón. Véase Espasa, Apénd. t. 3, “Colón”.

34 PORTOSANTO, cuna del Almirante.—Cuba, costa NE.

35 a) S. SALVADOR.—Es la primera isla descubierta. Hay también Río y Puerto de S. Salvador, costa NE. de Cuba.

35 b) Eirado de la Galea que aún se conserva. Véase La Riegan “Colón español”, p. 144.

35 c) PTA. GALEA en I. Trinidad, extremo NE. al NE. de Venezuela.

35 d) NTRA. SRA. DE LA GRACIA.—Tierra de Gracia es el NE. de Venezuela, y Río de Gracia al N. de la Española.

36 STA. MARIA DEL PUERTO.— Cuba, costa S., hay Bahía de Sta. María, y costa N., Pto. de Santa María.

37 Pta. Pared.—Cuba, costa N.

38 ISLA DE RATAS. Española, en Bahía Acul, costa N.

39 O Frade, El Fraile.—En P. Antillas, I. El Fraile.

40 LA GRANJA. — Pta . Granja, costa N. de lá Española.

41 Con del E.—En Cuba, costa S.

42 PTA. DO FERRO. — Española, costa N.

43 Pta. Faxilda, Magor, Mogor o Bruxas.—Brujo o Mogote se llama una altura en Cuba.

44 PTA. LANZADA.—Costa a en lá I. Tortuga.

45 PTA. GALERA.—En el extremo ÑE. de la I., hay Pta. Galea (o Galera).

46 Documentos pontevedreses. En ellos aparecen el apellido y nombres de familia; pleitos y cargos de los colones; propiedades que poseyeron en Pontevedra; PROPIEDADES EN PONTEVEDRA HEREDADAS POR LOS DUQUES DE VERAGUA, DE SUS ANTEPASADOS o sea, de D. C. Colón.

47 La tradición local, que señala la huerta y casa DO QUE DES- CUBRIU AS AMERICAS.

48 PERFECTISIMA CONCORDANCIA ENTRE TODOS LOS ARGUMENTOS SIN ASOMO DE CONTRADICCIO caso único y exclusivo de la tesis por*- tevedresa. En las otras tesis nó sé da un paso sin tropezar con la contradicción.

Nombres escogidos de La Coruña

1 ISLA TORTUGA, al O. de Arosa.—Idem al NO. de la Española.

2 RIO DO MAR, al E. de Cabo Corrubedo.—En Cuba, costa N.

3 LAS POZAS, al SE, de Corrubedo.—Idem cerca de Jamaica.

4 CABO VERDE o de Corrubedo, al NO. de Arosa.—C. Verde en la I. Femandina.

5 PTO. SAGRADO o de El Son, costa S. en ría de Muros.— Idem al N. de la Española.

6 Calle de la Estrella.

CALLE DE LOS OLMOS. CALLE DE LA GALERA. Estas tres calles están juntas en la capital coruñesa. Los Olmos recuerda la provincia que Méndez, íntimo de Colón, llamó del Orno en Cuba. Las otras ya son conocidas.

Nombres escogidos de Lugo

1 BOCA GRANDE (Coruña), y BOCA CHICA (Lugo), en la ría del Barquero.—América, en la I. Trinidad, costa E.

2 PTA. DA SERPE, límite E. en ría del Barquero. — Española, costa N.

3 BOCA DA SERPE, boca del & en ría del Barquero.—En América, boca S, entre Venezuela y Trinidad.

4 PENEDO DO GALO, cerca de Boca da Serpe. Tierra adentro. En América está cerca, de Boca de la Serpe. Véase el n.° anterior.

5 RIO DEL ORO, al E. y cerca de Fez.—Española, costa N.

6 OS TRES RIOS, en la confluencia del Miño, Sil y Deya. Española, al N.

Indicaciones aclaratorias sobre los nombres

- Se repiten en España y América

- Los que van en mayúsculas son de Colón ciertamente. Los entrecomillados dice E. Zas que los puso Colón, y los otros también llevan el triple sello coloniano; son de accidentes minúsculos, van entreverados en Galicia y en América unos con otros y son muchos. De donde se deduce la paternidad del Almirante.

- Hay cambios de nomenclatura y sustitución total de nombres, por ejemplo: Cabo de Bicos por Pta. Pierna, A Lousa por A Moa, Cabo del Grove por Pta. Lanzada* Se dice indistintamente Tres Hermanos o Tres Hermanas. En América, Cuba, Costa NE., no se ve ahora Casanova ni otro menos elegante, como puede verse en Dicc. Hisp* Americano, t. 6, p. 1.460, 2.a columna. Sierra del Cristal en Cuba pienso que está tomado de Serra o Sierra del Gistral, equivalente a Sierra del Ginestral, derivado de la “ginesta”, que tanto abunda en el N. de Lugo, y se llama popularmente “xestá”. En Pontevedra hay el Mte. Xes- teira.

- Tengo la certeza de que estos nombres aumentan en número si se procede a un rigoso rebusco, para lo cual es de desear la cooperación binada de investigadores americanos y españoles.

Véanse localizados en los dos planos de las rías, que ofrecemos

El R. P. Tomás Barreira

El R. P. Tomás Barreira

Nació en Sta, María de Bascuas, Lugo, el 20 de noviembre de 1883. Pasados los primeros años de la infancia, ingresó en el Seminario de Lugo en 1889. Al terminar la carrera eclesiástica, entró, a los pocos meses, en la Compañía de Jesús. Pasó de profesor a América en 1917, y a su vuelta en 1921, todavía continuó su formación, hasta que en 1925 comenzó la vida ministerial en las Misiones rurales.

Desde 1950 viene defendiendo en FARO DE VIGO, con el seudónimo de “Don Modesto”, la tesis de Colón pontevedrés. Es el segundo La Riega, pues con lo hecho por este benemérito hijo de Pontevedra, Otero Sánchez y otros ilustres escritores amantes de las glorias patrias, fue fácil dar al problema mayor actualidad, cuando parecía estar del todo olvidado.

Es el estilo del P. Barreira sencillo, sin polémica y sin dejar por eso de salir al paso contra cualquier tesis que contradiga la pontevedresa. Va siempre a base de razones, tomadas de los primitivos autores, con la evacuación de las citas correspondientes, a fin de reforzar la verdad para salir del embrollo a que conduce tanta variedad de critetios sin suficiente apoyo.

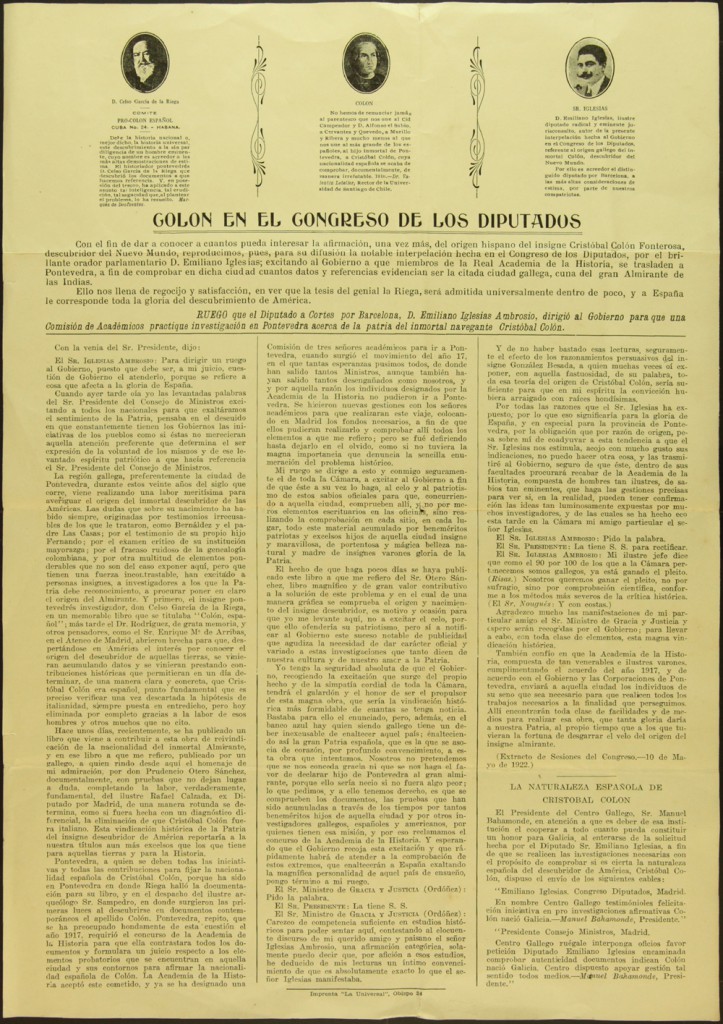

Con la venia del Sr. Presidente, dijo:

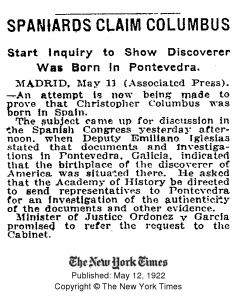

Con la venia del Sr. Presidente, dijo: ESPAÑA RECLAMA A COLÓN

ESPAÑA RECLAMA A COLÓN