EL CASTILLO

DEL

MARQUES DE MOS

EN SOTOMAYOR

No son estas páginas las primeras que se escriben soblre la fortaleza de Sotomayor y la ilustre familia de ese nombre. Pedro Jerónimo y Vasco de Aponte, Argote de Molina, el Doctor Pallaés y Gayoso en su libro Argos divina Sancta María de los ojos grandes (r), se ocupan de su genealogía y de las hazañas» de sus principales personajes. En 1550 el licenciado Molina, en una reseña de la nobleza gallega y de las casas fuertes existentes en Galicia (r), coloca a la de Sotomayor en el lugar que le corresponde en el orden alfabético empleado por el autor para no ofender a ninguno de los poseedores por cuestión de precedencia.

En los tiempos modernos D. Fernando Fulgosio, que tanto se ocupó del feudalismo en Galicia; la Sociedad .Arqueológica de Pontevedra; López Otero en su obra sobre dicha provincia, y numerosos periódicos y revistas ■se han ocupado, unos del linaje, otros del Castillo de Sotomayor.

Pero si los genealogistas han tratado del linaje, y los autores modernos, deslumbrados por la maravillosa situación de la fortaleza y del soberbio paisaje en que.se halla enclavada, no han descrito más que su belleza artística, nadie ha atendido á la eterna pregunta de cuantos la visitan: ¿Porqué el Castillo de Sotomayor se llama hoy Castillo de Mos?

(i) Descripción del Reino de Galicia y de Jas cosas notables del, con las Armas y Blasones de los Linages de Galicia, de dor.dj proceden señaladas casas en Castilla.—Dirigido al Mui Ilustre señor Ma- rischal de Navarra.—Compuesto por el Licenciado Molina, natural de Málaga, 135’^- Con privilegio Real.

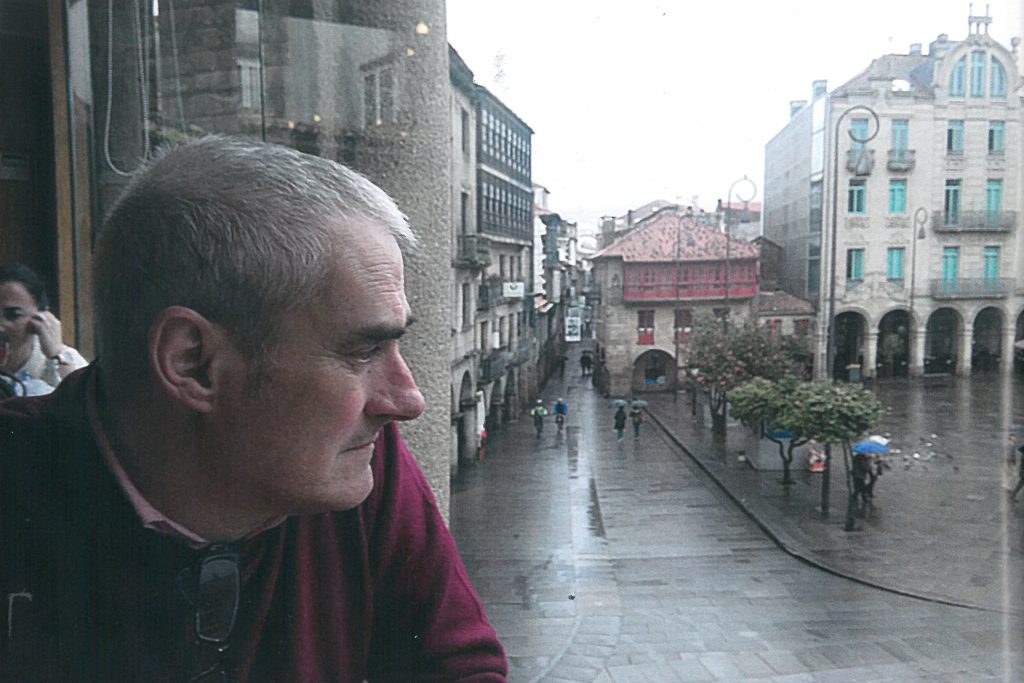

Nacida en el Castillo mismo, habiendo crecido bajo los frondosos castaños de su parque, bautizada y casada en su capilla, y amante, como gallega de mi terrina, me he interesado siempre muchísimo por todo cuanto á aquellos vetustos muros se refiere, y más de una vez acudió á mi mente la idea de dedicar los ocios del verano, que paso siempre en Sotomayor, á recopilar documentos y restablecer la ignorada historia de la fortaleza que sigue dominando al valle, si no ya por la fuerza del poder feudal, por la posición singularmente extraordinaria que sus creadores dieron á esta señorial mansión.

Pero aquí de mi apuro: los documentos faltaban en absoluto. Cuando la invasión francesa, el ejército del general Soult, al incendiar el palacio de Santa Eulalia de Mos, destruyó el archivo; y aunque los documentos publicados por la Sociedad Arqueológica de Pontevedra me daban cierta luz sobre algunos señores de Sotomayor, quedaban puntos importantísimos que esclarecer y, sobre todo, que justificar.’

Dice Taine en su curiosísima obra Los Pirineos, que cuando Froissart quería distraer al Conde de Foix, montaba á caballo y lo dirigía por el monte, hasta que la casualidad ó su buena estrella le hacían encontrar algún soldado que regresaba á sus hogares. El caminante era inmediatamente interrogado, y su relato más ó menos fantástico, después de haber servido de solaz al buen Gastón, pasaba á enriquecer las notas que sirvieron á Froissart para escribir la crónica de aquella época. Sin pensar, ni mucho menos, en compararme con el ilustre cronista, puedo decir que no me hubieran faltado medios de documentarme en forma semejante. Bastaba con bajar al valle: no hay choza, por miserable que sea, en que la historia de los señores de Sotomayor no sirva de terna obligado en todas las veladas; trasmitida de padres á hijos, todos saben la historia de D. Pedro, llamado d Bueno, en quien se extinguió la rama legítima; pero el preferido es, sin duda alguna, Madruga, y las viejas hilanderas, reunidas en tomo del hogar durante las largas veladas del invierno, siguen, como hace doscientos años, refiriendo á hijos y nietos cómo Madruga fue rey de Galicia (?), sus contiendas con el Obispo de Tuy, el Conde de Ribadavia, y el Arzobispo de Santiago, las virtudes que adornaban á su hijo Alvaro y el horrible parricidio de su nieto.

■ Pero siempre he desconfiado de la leyenda que falsea y compromete la historia; así es que recordando el litigio que tantos años sostuvo la casa de Mos con la ducal de Solomayor, se me ocurrió que sus representantes actuales podrían facilitar mi tarea. En efecto, á la amabilidad y galantería del Duque de la Roca debo la mayor parte de ¡os documentos que son á modo de norma de esta reseña; ellos me han permitido, sirviéndome de guía, consultar á Aponte y Argote de Molina. He procurado en todo ajustarme á la verdad, y si los hechos de que trato son á veces de índole poco lisonjera para la historia de la familia, á la época en que vivieron sus personajes , á la rudeza de sus costumbres, hay que achacar, la culpa de sucesos que !a moderna civilización ha hecho desaparecer casi por completo de las clases elevadas de la sociedad.

CAPITULO I ‘ m,

Desdf. el ok.ige:í de la casa HASTA PAYO DE SO TOMA ‘/OR

Origen de la casa.—ios Saavedras.

El Obispo StfZ’anáo.—Pairo Segiüno.— i;

Lo que dice Aponte.—Lo que dice Argotc ^ de Molina.—Estado de ia. Península.— i La Historia de España escrita por -moros ¡J y judíos.—Rcnacimien io.—Payo So toma – i yor.—Suero Gómez, el Mariscal.— Las j¡ ruinas de Santo Do;;tingo en Pontevedra.

La casa de Sotomayorfundadora de ilustres familias en España y Portugal.

Prescindiendo de un entronque fabuloso con el Emperador Calígula, la cuna de la familia de Solomayor parece basarse en este hecho que refieren todas las crónicas y genealogías con ligeras variantes.

Sorred Fernández, hijo de Ferrán Saavedra, hallándose de caza con Léxica, hijo de Favila, Duque de Cantabria, tuvo la desgracia de herirlo mortalmente, y temiendo el castigo del triste, aunque involuntario suceso, se presentó al rey godo Witiza, y declarando este desdichado acontecimiento le entregó su espada, suplicando le dieran con ella la muerte. El Rey le otorgó su perdón, y reconocida su inocencia, de acuerdo con él padre de la víctima io casaron con Teresa, hermana de éste, ordenándole que en memoria de tan sangriento suceso obteníase luto eterno en sus armas. Eran éstas las mismas de los reyes suevos, de quien descendía Arias Saavedra, y consistían en jaquelado de oro y rojo sobre campo de plata, llevando’ en medio unas fajas ó bandas doradas, que aun hoy día llevan los Saavedras, y que trocó Sorred Ferrández en negro, como se ve en el escudo de la casa de Sotomavor. Así refiere el origen de la casa, Servando, Obispo de Orense, confesor que fué del rey D. Rodrigo, con quien se halló en la batalla de Guadalete (r); más adelante los cronistas confunden á Favila, Duque de Cantabria y padre de Pelayo, con Favila, Rey de Asturias (ó de Galicia, como dicen los gallegos); pero es ele suponer que el que estuviera en lo firme fuera el obispo Servando, que trata de Sorred Ferrández y de su hijo Sancho. Habiendo visto Servando los reinados de Witiza, Rodrigo y Pélayo, relata ios sucesos con la veracidad de un contemporáneo, y no parece que pudiera ya narrar lo que ocurría en tiempo de Favila, Rey, nieto del Duque del mismo nombre. Aunque Pellicer tiene por apócrifos á los Duques de Cantabria, así los llama Servando y su traductor y comentador Pedro Seguino, y nos atendremos á lo que dice este autor, que es, si no el más autorizado, por lo menos el más antiguo de ios que tratan de este asunto.

Si en vez de una monoíjraiía me ocupara en un trabajo histórico de mayor importancia, sería más extensa sobre el empeño de los autores gallegos de llamar reyes de Galicia á los sucesores de Pelayo (i), así como de procla-

(i) En eí Con:pendió de los Anales de Galicia. (V asco de Aponte, R. Academia de la Historia), capítulo X, año de 73/: ‘¿Tránsito del Santo Rey de Galicia D. Pelayo, primer restaurador de España ó conservador de la antigua nación españolas. Capítu-

mar que Pélayo era gallego, sin que se pueda probar acerca de esto más que el haber pasado ocho años de su vida en la ciudad de Tu}r.

En ios Anales de Galicia figuran Peíayo y sus sucesores como soberanos de este Reino, y de su antigüedad da fe, el llamarlos San Pe- layo y San Alonso, pues es sabido que hasta el siglo xiii no se usó el tratamiento de Dom,

o *

derivado de Don: i ñus, como Sa?i era derivado de Sanctus, quedando desde esta época el título de Dom para los personajes y el de San para los santos. Pero el traductor no debía estar al corriente de esta particularidad, y al traducir los Anales conviene Sanctus en Santísimo y le añade á Peíayo el Dom que jamás tuvo.

Pedro Seguino, traductor de Servando y también obispo de Orense, confesor de Fernando II de León, continúa la obra de su an-

lo XI. Año de 739. «Elección del Catholico Rey Don Alonso y es el primero de este nombre el Rey de Galicia. Y se declara que en Galicia no entraron á gobernar Rey ni Señor alg° ni Gente de Asturias ni de Cantabria, sino que la Nación Gallega se conserbó por sí con sus Reyes sin ayuda de otra Nación y que por sí mismos alcanzaron las Victorias que se irán refiriendo, y es ignorancia buigar decir otra cosa.} tecesor, siendo copiada y comentada al margen la de ambos por Vasco de Aponte.

Pedro Jerónimo de Aponte (i) refuta esta levenda de las fajas negras, fundándose en que el primero que usó el apellido de Sotomayor fué Pax Méndez Sorrede, que pobló su Soto llamándole el Mayor, y que viviendo este caballero en tiempo de los reyes D. Alonso VII y D. Fernando II de León/no tuvieron éstos ningún hijo á quien aconteciese tal suceso, atribuyendo las tres fajas de sabré á que, según las reglas de la heráldica, no puede haber metal sobre metal, .razón por la cual pusieron las fajas negras.

Lo mismo supone Argote de Molina, y ambos sostienen que no hay crónica que tal declare, prescindiendo, por lo visto, de la del obispo Servando ó suponiéndola apócrifa Argote de Molina cita, sin embargo, los versos populares aun hoy día en Galicia, que dicen así (2):

(i) Libro ¿i hs Linajes de Espciüx, tomo x:cc:v, folio 412. A. de la I-I.

(-) Argote de Molina (Gonzalo): Noblíza: ds An- daluc’.a, fot, 137 vto., libro ti, cap. iv.

«Veremos dos casas que están ermanadas,

Que son Saavedra con Sotomayor;

Ouel uno, a! infante del Reyno el menor,

Por grande desastre dio fin á sus hadas;

Mas luego sus culpas le son perdonadas Por hecho animoso y en partes astuto,

Por donde sus vandas se tornan en luto, Quedando al erma.no las otras doradas.»

pero demuestra la misma desconfianza que Aponte en cuanto á este suceso se refiera.

Lo que se deduce, y parece que puede ser verdad, es que Pax Méndez Sorrede fué el fundador de la fortaleza, por más que la torre de homenaje y la muralla interior, son quizás anteriores, por su forma grosera y tosca y los sillares que, como en otras fábricas de construcción céltica, no están unidos por ningún cemento y parecen acusar la más remota antigüedad.

Respecto á io que dicen. Argote de Molina y Aponte, de que los viróles ó fajas negras se pusieron en vez de las doradas, por no poder haber metal sobre metal según Tas reglas de heráldica, diré que.no tengo gran confianza de como andaba la heráldica en aque-

’ CAPÍTULO I 33

líos tiempos en Europa, y menos en España.

La única casa soberana qué observaba con toda escrupulosidad sus reglas era la de Bor- gona: v lo que decía Toiso/i dor, su rey de armas, acatado como artículo de fe. Felipe ¿l Hermoso y Carlos V le conocían admirablemente, y al venir la casa de Austria y Borgo- ña á ocupar eí solio de España, se reformó la heráldica y se refrenaron los abusos.

Que nada se sepa de los Saavedra y Soto- mayor desde el legendario suceso de su origen hasta Pax Méndez Sorrede, que según el cronista se halló en el cerco y conquista de Sevilla, nada tiene de particular. Hasta el siglo xii son los moros los que escriben la Historia de España, y la escriben á su mcdo, dejándose llevar por su fantasía y trocando los nombres según su pronunciación y las letras de que se compone su alfabeto. Y ¿qué tiene de extraño que los moros escriban la Historia, cuando en tiempo de D. Pedro es un judío, Rabí Pom Sem Tob (i), quien escribe la

(i) Ver lo que dice sobre este particular Amador de los Ríos en su libro Ensayo sobre los judíos

Doctrina cristiana? Y de la ignorancia de ios cristianos es prueba patente el llevar el Santísimo rey Fernando, el conquistador de Córdoba y Sevilla-, bordados en sus ropajes versículos del Corán (i).

Los artistas, los cirujanos y los médicos, son árabes ó judíos, como si solo los pueblos de origen oriental pudieran ejercer la benéfica influencia de una civilización importada de Oriente. Su cultura» es inmensa, y por su cultura se imponen á los cristianos” que en las épocas de paz Sos atraen para servirse de su sabiduría y aprovechar sus enseñanzas. ¡Y qué sabiduría la de aquel pueblo! La numeración decimal, !a -Medicina, el Algebra, y, como dice Macias Picavea (2), hasta el confort doméstico y la buena educación..

en España, y Lafuente en su del reinado de

D. Pedro I de Castilla.

(L) En el Museo de Cluny hay unos ropajes pertenecientes á un obispo de Bayona, con caracteres arábigos á guisa de ornamentos, y en la capilla de Bcrberana se halla también enterrado un obispo de Pamplona, cuyas vestiduras ostentan máximas del Corán,

(2) Macias Picavea: El problema nacional.

Entretanto los caballeros cristianos, vestidos con groseros sayales, viven toscamente en sus villorrios y castillos (i); y así como los trancos y germanos, impulsados por las santas predicaciones de monjes y ermitaños, que de este modo alejan de sus conventos las hordas indisciplinadas y sedientas de ricos despojos, tienen que atravesar tierras y mares para combatir al Islam en una tierra ingrata, los nuestros tenían al enemigo en casa; y cuando las contiendas intestinas, las eternas cuestio-

(l) cEn ce temps-li dit la chronique g-énérale de l’Espagne, Íes rois, comtes, nobles, et tous Ies cheva- liers, afin d’étre préts á. toiite heure, tenaient leurs chevaux dans Ja salle oii iís coucbaient avec íeurs remmesa. Le vicornte dans la tour qui défend l’en- trée de la vallée ou le passagedu gué, le marquís jeté en enfant perdu sor ía frontiere – brúlée, sommeille la main sur son arme, comme le lieutenant améri- cain dans un bloc hoiíse du Far West, au milieu des Sioux. Sa maison n’est qu’un camp et un refuge; on a mis de la paille et des tas de feuilles sur le pavé de Ja grande salle, c’esi li qu’il couche avec ses cava- liers quand il a la chance de dormir. Les meurtriéres laissent á peiné entrer le jour, c’est qu’il s’agit avant tout de ne pas recevoir des fleches.:»

Taine: Les Origines de la Franee tontanporaiue, L’anden reghr.e. La siructure de la Sacié te.

nes de límites y las guerras entre príncipes cristianos dejaban un instante de reposo, era éste inmediatar.’ ,:te aprovechado para hostigar al musulmán. Aun en ocasiones en que los Reyes de Castilla y de León tenían pactada tregua con los infieles, cualquier caballero inactivo ó hambriento, enamorado de una mora, ó codicioso de los palacios encantados adornados por cristalinas fuentes y poblados por hermosas cautivas, que aún embellecía más la leyenda, provocaba continuas reyertas, que eran miradas con indiferencia por los soberanos ó bastaban para ocasionar el rompimiento ardientemente deseado por ellos.

Pero volviendo á Pax- Méndez Sorrede, diré que dejó fama de noble y esforzado caballero; que tuvo de su matrimonio con Her- misenda Maldonado vari35 hijos, entre ellos Alvar Pcrez de Sotomayor, que casó con Teresa Pérez Ruideron (rj y Sancho, que murió en una batalla. Los más célebres entre sus sucesores son: Alvar Pérez Sotomayor, Payo

(i) Paez de Rodero, según Argote de Molina, Ra- deiro sesfún los autores ^alleíos.

O Cd o

Sorrede de Sotomayor, que murió en las guerras contratos moros, D. Juan, Obispo de Tuy, y Hernán Añes de Sotomayor. Este último, según consta en ¡a crónica del Rey Alonso XI, asisrió á la coronación de este monarca, acompañándole y distinguiéndose en las guerras contra los moros. Durante el reinado de Don Pedro I de Castilla, fué uno de los cien caballeros que se juntaron para conseguir dei Rey que hiciera vida marital con Doña Blanca.

En el reinado de Enrique III, cuando á fuerza del continuo roce con ¡os moros empiezan á florecer las ciencias y las letras; cuando hay un cronista como Avala, y Se adelanta España con su cultura, teniendo su Renacimiento dos siglos antes que el de Italia; cuando da prueba de», progreso en que se halla, ocupándose de política exterior, aparece la noble figura de Payo de Soivmaysr, Embajador del Rey de Castilla á Timur-Lenk, más conocido por el nombre de Tamorlán. Payo Gómez de Sotomayor y Hernán Sánchez Paiazuelos, enviados por Enrique de Castilla, asisten ¿ la batalla que Tamorlán ganó sobre los turcos, «batalla en que pelearon de una parte y de otra

■dos. millones de hombres, y en que Bayaceto quedó vencido y prisionero, teniendo que sufrir mil escarnios y ultrajes encerrado en una jaula por el vencedor. Ei gran Tamorlán agasajó á los embajadores de Castilla con ricos presentes, y entre los que envió al rey Don Enrique fueron dos bellas cautivas que dicen eran de la casa de los reyes de Hungría, las cuales casaron después con los dos embajadores y fueron tronco de dos ilustres familias de Castilla (i).» Si Lafuente pone en duda que las dos cautivas fueran de sangre real, no eran tan escépticos sus contemporáneos, pues aún existe en las ruinas del convento de Santo Domingo, en Pontevedra, el sepulcro de D. Payo y de su esposa, en cuya inscripción figura ésta como Doña Juana, infanta de Hungría Í2), hallándose los escudos de la casa de Sotomayor unidos al de la Casa Real de Hungría repetidos varias veces en esta capilla. Dicho sepulcro se halla en la capilla de Santo

(1) Lafuente, parte 2.a, l;b. iti-

(2) Aponte (Pedro Jerónimo) no habla de semejante enlace, y lo da por esposo de D.a Mayor de Mendoza.

.Tomás, posteriormente de San Andrés, fundada por el Mariscal D. Diego Aívarez de So- tomavor, y en ella se hallan también sus restos y los de su esposa.

Payo de Sotomayor fue Padre de Suero Gómez de Sotomayor, que según las crónicas’ sirvió al rey D. Juan de Castilla, alcanzando el título de Mariscal. Según el libro do Concello de Pontevedra, tomó á su cargo la defensa de esta villa ; 14.4.5) contra toda clase de enemigos.

Está también .sepultado en las ruinas de! convento de Santo Domingo, destacándose sobre su sepultura una hermosa estatua yacente, cuya armadura está maravillosamente labrada en la piedra, y se ve en ella un fragmento de inscripción en hermosos caracteres de Tortis, que dice así:

«AQUÍ YACE EL MARISCAL SUEIRQ GOMEZ DE SOLITO MAIOR QUE FALLE3CEU…»

Estas ruinas del convento de Santo Domingo están materialmente pobladas por recuer-

dos de la familia Sotomayor, que fundó la capilla mayor, y después varios individuos de ella dejaron mandas para el sostenimiento del culto.

He prescindido de muchos Sotomavores que se distinguieron en los reinados de Alonso XI, Pedro de Castilla y D. Dionís de Portugal. De uno de ellos, Garci Méndez, hablan los Anales de Aragón, pero fueron fundadores y troncos de nobles familias andaluzas, castellanas y portuguesas, y el tratar de ellos me apartaría completamente del objeto de esta obra (i).

(:) Ejemplo. Argote de Molina: NobLzadc Andalucía. Sucesión de D. ¿ancho Martínez de Xodar, Adelantado mayor de la frontera, Señor de las villas de Xodar y Bedmar y el Carpió y relación del linaje y armas de Sotomayor.

Aponte: Casa de los Marqueses del Carpió y otros varios.

Extinción dk la rama legítima.

Fernán Ydñez de Sotomayor.—Su i estamento otorgado en Vallado lid en 144.0. Doña Mayor de Sozsmayor.—Per Alvares de Sotomayor, ei Bueno.—Sus disensiones con el Conde Je Ribadavia.—Muere sin sucesión D. Alvaro.— Vuelven sus bienes á su tía Doña Mayor de Sotoma- yor.—Rasgo y testamenta de esta última. El bastardo D. Pedro es legitimado por los Reyes de Castilla y Portugal.

dos de Sotomayor y de otras varias tierras, lugares, señoríos, mayorazgos y fortalezas, Hernán Yáñez de Sotomayor, esposo de Doña Leonor Mexía.

Hallándose el Rey en Valladolid y Hernán Yáñez en esta misma villa, se sintió atacado de cierta dolencia grave, y creyendo ser próxima su muerte otorgó en ella ante Diego Alfonso de Jaén, notario apostólico y numerosos testi-

gos, un testamento por el cual instituyó por su único y universal heredero á D. Alvaro, su hijo legítimo habido en su mujer Doña Leonor Me- jía, que quedó por tutora durante la menor edad de su hijo y mientras 710 se casara y guardare castidad. Si este su hijo viniera á fallecer sin sucesión, manda Hernán Yáñez que vuelvan sus tierras á su hermana Doña Mayor, mujer de Ruy Sánchez de Moscoso, y caso de que este falleciese también sin sucesión legitima, que pasase á ser heredero de dichos bienes su primo Lope Sánchez de Ulloa, con la condición de tomar el apellido y armas de Sotomayor.

En este mismo testamento, y además de numerosísimas mandas á sus pajes y .escuderos, declara tener un hijo natural llamado Pedro, y ordena se le dé cuanto necesite para criarse y educarse, dedicándole á la carrera eclesiástica. Del espíritu caballeroso de Hernán Yáñez da idea la forma en que se expresa con respecto á este hijo.

eltem mando á Pedro de Sotomayor mi fixo bastardo que lo obe de una muger que sabe bien su nombre, y quien ella es, A l/on García Dar dan

mi Escudero, y ci dicho Rodrigo de Deza, mi Sobrino, que le den ni dicho mi fixo vas tardo todas las cosas qu¿ menester cbiera para se criar y con ,,u¿ deprenda en esladio porque es mi voluntad que sea fecho y se faga d bien y vista de Fray Esteban de Soutelo maestro en Santa Teolosia y del dicho Alfon García Dardan.—Item mando q:ie den á la madre de dicho Pedro mifixo vas tardo por el cargo que di ella tengo doscientos florines de oro y de la dicha Ley y Cuño de Aragón.-,

De cómo se cumplió el testamento de Hernán Yáñez y de lo que acaeció con su hijo bastardo, daré cuenta en e! lugar que corresponda.

Se ignora cuándo murió Hernán Yáñez, y de su vida se sabe que teniendo pendiente una cuestión de intereses con el Obispo de Orense, Pedro Díaz de Cadorna (i), se lo llevó preso á la fortaleza de Sotomayor, donde lo tuvo detenido corto tiempo. Como todos los Sotomayor, que según un cronista eran vüiy ofzdos, tuvo innumerables pendencias, pero dejó fama de ser muy buen caballero y de

(i) Cadórm’ga ó Cardona.

jS el castillo I•>K MOS

que en dichos y en hechos no era meaos que aquellos de quien descendía. Pasaba por tener casa de treinta de á caballo y unos mil hombres á su servicio entre vasallos y behetrías (r). Falleció de viejo y sin ser nunc.a preso ni vencido.

De su hijo legítimo Alvaro Páez se dice que en su tiempo aumentó la casa de Sviaina- yor en prestigio y poderío, llegando á sobrepujar á casi todas las demás del obispado de ■Tuy, sin que para sostener su lustre y esplendor dispusiese de mayores caudales que su padre; aunque, como tenía en su poder la ciudad de Tuy, como también la tuvo aquel, tomaba parte de la renta del Obispo para sustentar á sus vasailos. Era muy querido Alvaro Páez, y todos los señores fronterizos le ayudaban á mantener el esplendor de su casa en competencia con la del Conde de Ribada- via, que era Adelantado de Galicia. Tuvo con este Conde una pendencia que relata Aponte en esta manera:

(i) Vasco de Aponte: Casa de Sotomayor, folio 163 vuelto.

«Este Alvaro Paez sobre puntos de mellaría v el conde de Ribadavia y Santa Marta que tenia otras muchas tierras en Galicia y Castilla, levantaren question: decia el de Ribadavia que descendía de los Sarmientos que fueron grandes señores, y su muger la condesa (muy endiablada) que despues la mataron los sus vasallos a lanzadas por muchos males que ella les hacia; era muy presunriosa porque dicen que era de los Zuñiga. y por estas razones el conde de Ribadavia quería apremiar al Alvaro Paez, el qual también presumiendo que era de Sotomayor, casa muy antigua en este Reino de Galicia cuyos señores assi como eran antiguos casaban con mugeres de alta sangre que en aquel tiemoo no se oíaba casarse los caballeros con hijas de Prelados, ni de hombres ricos por mucho que ellos tuvieran, ni menos con linaje de Judios, y de las partes de dohde descendían, por las madres, tenían escrituras por donde se sabia la verdad dello. Poníase Alvaro Paez con el decir adecir y hacer con prisiones, y muertes de hombres, y palabras muy graves, y por estas cosas se recrecían muy grandes males. Assi que Alvaro 4o el castillo de :,ios

Paez ayuntó su gente y entró en la villa de Rívadavia y sacó al Conde de dentro de su Palacio, y a todos los suyos, y prendido por la Barba y llevolo preso dentro á Sotomayor y, túvolo preso mientras fue su voluntad y al soltar que lo soltó, sacóle todos los partidos que quiso, y todo se lo guardó y tomole á Salvatierra por toda la mitad de la fuerza.»

Falleció este Alvaro Páez sin sucesión, y es fama que mientras vivió no hubo un pobre en todos sus Estados: en Galicia le llamaban el Cúndc Bueno, aunque no consta que tuviese nunca tal título, pues el primero de la casa que fue Conde de Camiña y Vizconde de Tuy fué su hermano bastardo Pedro de Sotomayor, el mismo que menciona Hernán Yáñez en su testamento; que supo captarse de tal modo la voluntad de su hermano, que éste le prohijó antes de morir, por cuyo motivo se llamó Per Alvarez, quedando por heredero de ia casa de Sotomayor, y siendo este prohijamiento confirmado por Real Cédula del Rey Enrique IV*, fechada en 6 de Agosto de 1468.

De esta_ suerte se cumplía la voluntad de Alvaro Páez, pero quedaba fallida la de Her

nán Yáñez y sensiblemente perjudicada su hermana Doña Mayor. Pero á ésta conquistó también Per Alvarez, y de tal suerte, que á pesar de haber protestado del testamento de D. Alvaro fí), en eí cual le ruega que si fallece sin sucesión, nombre su heredero á su hermano bastardo, que á ¿1 le consta ser hijo de su mismo padre, concluyó esta señora por cumplir la volinsd de su. sobrino otorgando primero un poder para que Per Alvares regentase sus Estados, é instituyéndolo por último por su universal heredero en unión de su esposa Doña Teresa de Tá- vora (2).

Las crónicas difieren sobre quién fué la madre de D. Pedro, atribuyendo algunos este hijo á una parienta de la Condesa de Ribadavia,

(1) Testa otorgado en Santiago en 14ÓS.

(2) Testamento otorgado en 1472. Aunque al margen de este testamento consta que esta señora otorgó otres des más adelante, no debió de haber en ellos sensible variación, pass lo que se deduce de la historia de ¡a familia cstí de acuerdo con las voluntades expresadas en este documento; y el testamento presentado en el pleito y fechado en Vigo en 1482 fué declarado apócrifo por los Tribunales de Justicia-

la que fue muerta á lanzadas (r) por sus vasallos, y otros á una señora de la casa de Alrami- ra. Aunque éstos son los menos, hay en su abono la generosidad conque se condujo Doña Mayor, viuda de un Moscoso (2) con su sobrino.

Lo único que exige Doña Mayor es, que el que herede estos bienes lleve siempre las armas y apellido de Al fallecer esta señora había ya dado mucho que hablar el tal D. Pedro, habiendo conseguido tener gran influencia con la Corte de Portugal, aunque los acontecimientos le trajeron á no ser tan. bien mirado en la de Castilla.

De toda mi tarea, es la empresa más ardua ocuparme de este personaje, que» es el héroe de todas cuantas patrañas se cuentan y han contado en la comarca, que abarca desde Santiago hasta el obispado de Orense.

(1) Colección Salasar, I:b. 26, título sDe como se levantaron los caballeros é señores en el Rcyno de Galicia c de los fechos que contra ellos flcieron, é de las fortalezas que dcr. Varón.->-Fol. 195.

(2) Doña Constanza d-i Zúñiga fué, según las genealogías, la madre de D. Pedro. Vasco de Aponte es el único que supone esta otra versión.

¥% – *-* descendencia

|| ta y legitima de la casa, Enri-

que IV en Costilla, y Alonso V en Portugal, no vacilaron un momento en reconocer por legítimo sucesor del apellido, bienes y señorío de Sotomayor, al bastardo D. Pedro, y aun e! Rey de Portugal le hizo merced del Condado de Camiña (i).

(i) Conds de Camiña ís ilaman todos los historiadores y cronistas, si bien en el Tumbo de Portugal no con~ía semejante donación.

Casó con Doña Teresa de Távora, hija del Señor de Mugador, de noble familia lusitana. Protegido por los reyes de Portugal y de ■ Castilla, casado con una rica hembra, investido por D. Enrique IV con su representación y amplios poderes para contener ia arrogancia del Arzobispo de Santiago, como consta en la Instrucción autógrafa dada por S. M. á Ferrández Sardina (ij, pudo D. Pedro Madruga ser uno de los primeros personajes de su época y desempeñar altos y elevados cargos.

Pero D. Pedro, como el Mariscal Pedro Pardo de Cela, son la genuina representación de aquella nobleza altiva y revoltosa, verdaderos lobos feudales, aves de rapiña, viviendo al día, ora poderosos, ora ocultos y fugitivos, indomables y fieros, no reconociendo ley ni rey, ni freno alguno que los detuviera en el ímpetu de sus pasiones y en sus desencadenadas correrías. Perpetuamente rebelados y

(i) Instrucción autógrafa dada pur S. M. á Ferrández Sardina para lo que en el Reino de Galicia ha de mandar hacer á Pedro Alvarez de Sotomayor y otros en contra del Arzobispo de Sar.riago. (Véase el Apéndice.)

dcstrozándose entre sí, cuando no resistían con [as armas en la mano á cualquiera, medida Lomada por la Corona que no fuese de su agrado, ¡o mismo Pedro Madruga que Pedro Pardo de Cela justifican, si necesario fuese, la forma enérgica con que procedieron los Reyes Católicos contra la nobleza feudal.

Cuando un poder se siente atacado por su base y empieza á debilitarse acude siempre á la crueldad y al abuso para mantenerse, asegurando en tal manera y cada vez más su propia ruina. Algo de eso ocurría á fines del siglo xv con los señores feudales. El pueblo harto de sufrir, cansado de los vejámenes y crueldades á que los sometía el régimen, empezaba á levantar la cabeza; el mismo.espíritu de rebelión. la misma fuerza desconocida hasta entonces que hacía dueños á los villanos de. Fuente Ovejuna, de la fortaleza del Comendador, arrojando á éste desde los muros de su propio castillo, animó ai pueblo gallego en [_u5S para alzarse contra la tiranía, y poniendo á su frente á Alonso de Lanzos le enviaron al rey D. Enrique IV para recabar la autorización de formar una hermandad «-ansí de labradores como de fij’os-datgo, contra todos ¿os caballeros, c Señores de Galicia-> ([).

Formada la hermandad arremetieron contra los castillos y plazas fuertes, siendo pocos los que quedaron en píe. pues no les bastaba apoderarse de ellos, sino que los derruían para destruir hasta el símbolo mismo de !a tiranía. Pero en esta ocasión, como en muchas otras, el pueblo iuc víctima de los que le dirigían, y la hermandad, despuús de humillar la soberbia de los caballeros y prelados, pasó á servir las rencillas personales de sus capitanes.

Convertida, pues, la que fue hermandad, en una cuadrilla de bandoleros, los señores reunidos en torno de! Arzobispo de Santiago llamaron en su ayuda á Pedro Alvarez de Soto- mayor, que durante estos disturbios se había acogido á Portugal, contrayendo allí matrimonio, y que ayudado por sus deudos portugueses y el favor del soberano había recobrado parte de sus fortalezas. Era el tal D. Pedro, según un cronista, hambre muy -mañoso ¿ muy so-

(l) Colección Salazar, lio. 24, ib!. 193 vuelto. Real Academia de la Historia.

¡jl ¿ muy sabio en cosas de guerra (i). Aceptó, pues, la misión que se le había ofrecido, y reuniendo sus huestes en Portugal derrotó á ios villanos en el primer encuentro. Intentaron éstos cortarle el paso junto á Pontevedra para que no se reuniera con ios del Arzobispo, pero ól vadeó el Lerez aprovechando ¡a marea baja, y porque iba muy feroz nadie se ponía delante (2).

Unido á D. Juan Pimentel, hermano del Conde de Venavente, venció á los de la hermandad en varios encuentros, obligándoles á reconstruir las fortalezas que habían derribado, prestando él mismo su auxilio y el de sus propios vasallos. Pero como estaba escrito que los «jaHeiros no podían estar en oaz, una vez

o o JT j. J

repuestos los señores en sus castillos y tranquilo el Arzobispo en su Sede de Santiago, comenzó á hostigarlos y á dividirlos, y los que se habían unido ante ei peligro común no tardaron en resucitar las continuas discordias, sin fas cuales parearan no poder subsistir.

(1) Vasco do Aponte: Casa de Sotomayor.

(2) Idem, IcL

El colmo de la irritación contra D. Alonso de Fonscca fue cuando este prelado puso cerco á la fortaleza de Altamira, de Lope Sancho de Moscoso. Levantáronse entonces sus deudos y amigos, pero no se resolvían á atacar al Arzobispo mientras no se ¡es uniera Pedro de Sotomayor; cuando ya desesperaban de que llegase amaneció éste con oran refuerzo di-

O * o

ciendo: – Patentes c amigas á tales bodas cuino aquestas no era razón que se hicieran sin mi, rayamos d ellas y sea presto.3

Sufrieron las tropas de! Prelado una vergonzosa derrota, así en este encuentro como en otros varios, pues su carácter belicoso se avenía mal á soportar reveses, y buscaba un desquite que no pudo jamás hallar mientras las huestes enemigas fueron capitaneadas por D. Pedro, y vieron tremolar la bandera que ostentaba el escudo de Sotomayor.

Por esta época, poco más ó menos, fue cuando el rey de Portugal otorgó á D. Pedro, que era ya Vizconde de Tuy, el Condado de Camina, haciéndole merced del Don que usó siempre desde entonces.

Motivos tenía D. Alonso V para querer

congraciarse la buena voluntad de la nobleza qallcga. pues i la muerte de D. Enrique ele Castilla casi todos se declararon por él como prometido esposo de Doña Juana, llamada la Bcltrancfa.

A la cabeza de este movimiento estaba D. Pedro, á quien comenzaban á llamar Madruga. va porque amanecía en un punto cuando había pernoctado en otro, ya porque madrugaba iniiC’iO cuando facía sus cabalgadas (1).

(i) Es maular la leyenda según !a cual futí ei Conde de Ribadavia el autor do este apodo. Teniendo pendiente arabos señores, eí de Ribadn, i a y el de Sotomayor, una cuestión da limites, resolvieron zanjarla saliendo á caballo desde sus respectivos castillos, y que. marchando el uno y el otro hasta toparse, el lucrar del encuentro fuese el destinado como lí-

O C3

mite de sus estados respectivos.

4

La hora marcada para salir fué la del primer canto del gallo, y tomándolo D. ? ::lro ai pie de la letra salió de su castillo de Sotomayor al cantar el gallo á media noche, llegando á las puertas de Ribadavia cuando, al rayar el alba, 3; disponía el Conde á emprender su cabalgata. Muy líyvro debía ser ei corcel

ü – o

•de D. Pedro y la noche una de ¡as más largas del invierno, y aun así no me explico cómo pudo recorrer este trayecto.

Suponen que, al verle llegar el Conde, exclamó con

A los íavores 1 y.ie debía al monarca portugués había que sumar la particular amistad que le profesó siempre D. Alonso, y de la que eí procer gallego era digno bajo todos conceptos, mostrándose ‘muy leal á este príncipe, dán-

muclm sarna: -madrugas, Pedro, madrugas;’, transformándose usté dicho en e! apodo porque aún se le conoce en la comarca.

También, es posihk- que le llamaran Madruga porque, fiel y leal con sus amigos, procuraba suprimirá cuantos le estorbaban madrugando, para deshacerse de ellos en el concepto que emplea Lope de Vega en La Reina Juana de Xipiles (Acto tercero):

Si te quisiera matar algún enemigo íI-to madruga y mata primero.

.’Oyes?

Sí.

Pues madrugar.

Tal ve¿ ocasión, se ofrece que es virtud ser homicida, que defendiendo la vida el que mata antes merece.

V así, si te ha di; matar algún enemigo ñero, madruga y mata primero.

¿Oyes?

Sí.

Pues madrugar.

, [ole excelentes consejos y llamando repetidas veces su atención sobre la doblez y perfidia de muchos de los que le prestaban su apoyó, ó parecían favorecer su causa.

Más de una vez, y ni ver la traición de alguno de ios que creía más adictos, recordó el Rev los. prudentes razonamientos del de Soto- mayor; pero los príncipes son así, no suelen acordarse de ios consejos más que cuando ya no los han menester.

Aprovechando los nuevos disturbios que ocasionaba ¡a guerra con Portugal, D. Pedro se apoderó .de ía ciudad de Tuy, poniendo en ella guarnición y reuniendo en torno suyo cuanto Galicia poseía de notable. D. Alonso le prestó dos mil peones y seser.:a lanzas, y cuando el armamento de que disponía era insuficiente, llamaba en su ayuda uno de los mil ardides que acostumbraba para salir de aouros, no existiendo para él dificulta! que no venciese.

De la forma que tenía para procurarse lo necesario, da idea un fragmento de crónica encontrado en e¡ Archivo de la casa: -la causa por donde su lebantó fue que ha venido portar á la ria de Sigo cierca -i: su casa una ñaue de unos

Germanos que traillan ciento y ochenta mosquetes ó arcabuces y el pidió se ¿os vendiesen y e¿¿os no quisieron y usó de un disfraz para hurtárselos que es el siguiente: Mandó en ¿a playa de Bigo hacer unas fiestas en que con dantas de espadas desnudas y curriendo P::::s salieron los Gemíanos a ver la dicha fiesta ■; después que fueron e?i . tierra todos con barcos que tenia disilada mandó con capitán suyo que llamaban Pedro Veloso natural de Bayona y cogió las dichas anuas y con ellas hizo grandes locuras- |’i).

Lo que el autor de esta crónica llama benévolamente locuras fué cosa ligera. En menos de dos años se apoderó de la plaza fuerte de Bayona, que pertenecía á ia corona de Castilla, con el monte del Buey (hoy Monte Real). Al Arzobispo le tomó Pontevedra, Padrón, Re- dondela, Vigo y Caldos, amén de numerosos palacios y castillos que sería ocioso nombrar.

Tomó !a fortaleza de Sabroso á García Sarmiento, enemigo declarado de su familia, y poniendo buena guarnición en todas las villas que estaban en su poder, suponen algunos que se hizo llamar rey de Galicia, aunque no me parece esto muy en armonía con la manera de ser de Madruga., que demostraba gran sensatez aun en aquellos actos que á nosotros pueden parecemos desatinados, pero que estaban de acuerdo con 1a situación de anarquía en qite se hallaba el reino de Galicia.

Este estado de cosas decidió á los Reyes Católicos á mandar á la Coruña, plaza de que habían hecho merced al Conde de Venavente, una flota á las órdenes de D. Ladrón de Guevara. Ya por habilidad, ya por promesas, ya porque la situación era insostenible, muchos caballeros reconocieron á Femando é Isabel, abandonando á D. Pedro de Sotomayor con un número escaso de partidarios.

Entre los que se declararon por la Corona estaban muchos de aquellos á quien éste había ayudado á recobrar sus fortalezas, sosteniéndolos en todas sus contiendas: pero ya no necesitaban de Jíadrugz, y el astro de los Reyes Católicos, la paz y prosperidad que prometía, la evolución que lentamente se operaba en los espíritus que preveían los nuevos horizontes de

el castillo de .mos

*ia civilización moderna, fue arrebatando á Don Pedro la adhesión de amigos y deudos; mas ninguna decepción le füé tan sensible y doloro- sa como la del Conde de Altamira, -Lope Sánchez de – Hoscoso, su hermano de armas, á quien más de una vez salvó de la muerte y á quien ayudó siempre en todas.sus querellas.

Mucho debió sufrir D. Pedro} pero su espíritu varonil y aventurero triunfó de todas las debilidades humanas. Dos años mantuvo todas sus plazas fuertes, teniéndolas bien guarnecidas y suficientemente provistas de víveres. Por su paite, encerrado en Pontevedra, resistió los sitios,, haciendo frecuentes salidas para abastecer la plaza y llevando consigo el terror y la desolación. Infinitas bajas causaban en el campo contrario estas incursiones, y dos veces tuvieron los sitiadores que levantar el cerco, sacando, según sus contemporáneos, –poca honra d¿ iodo cscoi. Entonces resolvieron deshacerse, por traición, de enemigo tan irreductible, pero sus ardides eran la infancia del arte comparados con los que D. Pedro conocía; así es que no consiguieron ni asesinarle ni menos apoderarse de su persona.

capítulo ui 57

Los caballeros adictos á los Reyes Católicos, si bien no seguían ya la bandera de D. Pedro, no eran tan maleables como suponían el conde de Yenavente y D. Ladrón de Guevara; así es que en los períodos de tregua estaban en inteligencia con Jfadruga; esto íué !o que le perdió, pues yendo á visitar á Lope Sánchez de Moscoso fué preso por el conde de Yenavente, que «O admitió ni los rehenes ni el dinero que ofreció por su rescate.

En poco estavo que e! conde de Aítamira y el de Andrn’ÍJ no pagasen también con su libertad las gestiones que hicieron para reparar tal suceso; pues aunque militaban en distintos partidos, no se olvidan tan presto !os socorros que mutuamente se habían prestado ni la amistad que los uniera en los albores de la vida.

No obstante los temores de Yenavente’ que previniendo una traición que libertara á Aía- druga se concertó con sus mortales enemigos para trasladarlo á Orense, nadie, fuera del de Aítamira, intentó facilitar su fuga, pues ni los propios deudos de D. Pedro quisieron ayudarle.

s-En z-crdad, dice Vasco de Aponte, en verdad lo juro, que si el cond¿ de Camina estuviera, suelto y viera ir preso d cualquiera de los señores que habiu en Galicia por la tierra que lo llegaron d ¿1 preso, que lo librare y tomara aunque el conde de Venavmte lo llevara con dos tanto de gente.:>

Un amigo muy leal y muy poderoso quedaba, sin embargo, al Conde de Camiña. Era éste el Rey de Portugal, que teniendo en su poder á dos caballeros muy principales de Castilla, ofreció su libertad á cambio de la de Don Pedro.

Después de un año de cautiverio salió éste de su prisión, hallando al Arzobispo dueño de Vigo y Pontevedra, á D. Ladrón de Guevara apoderado de Bayona, que había tomado por mar, y no contando por suyas más que las fortalezas de Salvatierra, Sotomayor y Forne- los. En una montaña frenes á Sotomayor había edificado D. Alonso de Fonseca un fuerte que dominaba el Castillo (r), y dos torres

capítulo tir 59

guardaban la entrada del puente de Sampa}’0.

Las represalias que ejerció D. Pedro fueron- terribles: el incendio y la devastación marcaban las huellas de su paso, y ¡triste de aquel que caía entre sus manos!

Ora vencedor, ora oculto ó viviendo disfrazado entre sus enemigos cuando éstos lo creían más distante, los senderos de la montaña, las asperezas de aquel quebrado suelo servían maravillosamente sus planes. Recobró varias plazas, y prendiendo á García Sarmiento puso nuevamente cerco á ia fortaleza de Sabroso, que jamás se rindió, originando esta singular resistencia de una plaza, cuyo señor padecía estrecho cautiverio, innumerables fábulas y leyendas (i). Interrogado por algunos sobre cuál

de las Nieves. La ermita está, rodeada por un espacio amurallado con dos puertas practicadas en el espesor del muro, que bien puede ser resto de las fortificaciones que construyó el Arzobispo.

(i). Defendía el castillo, según Aponte, Lope de Avalle, cuñado de García Sarmiento, por su esposa Doña Catalina.

Eli Conde de Camiña extendió un repostero á las puertas de ía fortaleza; puso sobre él á García Sarmiento: c_-Veis d vuestro Solar?», les decía; ¡tst no me

era su objeto a! destruir tanca fortaleza y dejar sin amparo á mas de una noble familia, solía contestar con arrogancia: -E?i Galicia, con mi casa de Sotomayor queda bastardo fi).

Necesitando subsidios v haciendo ya largo

– ^ o

tiempo que nada cobraba por la ciudad de Tuy, resolvió Madruga apoderarse de su prelado D. Diego de Muros, y aprovechando la coyuntura de haberse éste trasladado á Bayona por motivos de salud, lo hizo prender por su capitán Pedro ó Payo Veloso, el mismo que tan útil le había sido para desposeer á los germanos de su cargamento de mosquetes ó arcabuces.

dais la casa, cortarle he la cabezas. cA/r Fidalgos, exclamaba García Sarmiento, dade esa casa j no moriré>.

Esta operación se repitió varias veces, y el tozuelo detensor del castillo respondía siempre con fiereza: ¿Bien lo podéis matar, pero aquí no entraréis >.

Sin embargo, el Conde cíe Camina no llevó á cabo su amenaza.

Según Zurita, que relata también el cerco de Sobraso, por esta época el Conde de Camiña disponía de 300 lanzas y 5.000 peones.

(ij González Zúniga: Historia de Pontevedra.

La indignación del Cabildo de Tuy se traduce- por un documento en e! cual dicho cabildo acuerda -.que nunca ningún descendiente de Pavo Ve ¿oíd capitan del Conde de Camina pudiese tener bienes cu la dicha iglesia, y sobre esto hicieron todos juramento presidido las manos sobre el pecho.:

Entretanto D. Pedro no soltaba al Obispo, llevando!-.; en su retaguardia y tratándolo muy mal de palabra y de obra. Esta vida de fatigas v sobresaltos curó al buen D. Die’ro de

O -Jf

1a dolencia cae sin duda había engendrado la

w o

vida sedentaria.

Los escasos amibos de Madruga no cesaban

o o

de aconsejarle que se deshiciese del Prelado (i), metiéndolo en aína mazmorra, ó que le res-

(I) Mis d-ramente se expresaba aún Suero Gómez, que dec.3. á Madruga: .’Señor Primo, haced dedos una, ú tomad á este obispo y ponedle á ia Sen ó Iglesia de Tur tan honradamente como nunca truje- ron obispo y despedid de ‘.’tro serv icio quantos le prendieron ó tomadlo y echadlo en un pozo, porque los mortos non saben talar e este obispo es muy falsa besta.—1 asco de Aponte: Casa de Sotomayor, toÜo iSS vuelto.

tab’.eciese en su Sede con toda clase de honores, puss .se trataba de un personaje de mucho, influencia, cuya venganza podía contarle muy cara-.

Xo escuchó á nadie Madrtiga, y no ¿vitó d D. Diego de Muros, hasta que éste se resolvió á ceder pechándole algo. Setec: -ntos mil maravedises costó al Obispo su rescate, lo cual ocasionó el dicho que se atribuye al Comendador Sal daña refiriéndose á la curación del Prelado, ~.qnc lo mismo daba haber pagado por ella, d Don Pedro de Soiomzyor que d un físico cualquiera. >

Habiendo los Reyes Católicos ordenado que se persiguiese á los malhechores que asolaban el reino de Galicia, D. Pecho hizo correr la voz de que él defendería á cuantos se acogiesen á su persona ó tomaran su servicio. Pero como por lo visto no fué el único que los protegió, abierta ó encubiertamente, enviaron los Reyes á D. Fernando de Acuña, nombrándole irrey y ordenándole que pacificase el reino, usando del mayor rigor para acabar de una vez con los desórdenes de aquel rincón de España.

La primera persona con quien tuvo que habérselas e! «irrey fué con D. Alcr.30 de Fonse- ca (1) que, acostumbrado á tomarse la justicia por su mano, quiso impedirle que entrase en Santiago. D. Pedro, al ver el giro que adquirían las cosas, sobre todo desde la prisión del Obispo de Tuy, había mandado su mujer Doña Teresa á la corte, para que tratara de sincerarle cerca de los Reves y explicase las extravagancias de su conducta.

Muerto ei Conde de Lerrtos, que siempre ie había protegido, no quedando definitivamente por suyas mas fortalezas que Salvatierra. So- tomávor y Fornelos, sitiado en esta última cor

* J 1 L

varios señores, entre los que se hallaban Lope

x –

de Avalle y su hermano, García Sarmiento y Lope de Montenegro todos encarnirudos

(ij Arzobispo de Santiago.

(A) En e! convento de Santo Domingo de Pontevedra hay m. ¿^pulcro con esta inscripción:

-•ACÓ ESTA SEPULT.VDO EL XOBLE CA- EALLERO TRIS FAX DE MOXTEXEGRO, HIJO DE ALVARO LOPEZ DE MOXTEXEGRO Y DE TERESA SAKCHEZ DE REIXO. MURIO DE L’XA E5PIXGARDADA CLAXDO SE TOMO

“r.emi»0.í íuyos, viendo el ejemplo de la suerte cabida al Mariscal Pedro Pardo de Cela frj, resolvió D. Pedro trasladarse en persona á Salamanca, pues ¡as gestiones de Doña Teresa de Távora no habían dado el resultado apetecido.

Esta señora, considerando perdida la causa de su marido, pidió á los Reyes que dejaran disfrutar de los bienes de la casa á su hijo Don Alvaro: lo cual le fue concedido sin duda, porque D. Alvaro, aún mozo, no había tomado parte en ¡as conspiraciones y revueltas que trastornaban á la nobleza yalle^a. salvando de

O O 1

ese modo los estados de Sotomayor de una confiscación que parecía inevitable.

Requirió D, Alvaro á su padre para que ¡e diera posesión de las fortalezas, y D. Pe-

ESTA VILLA AL COXDE DE CAMENA DON PEDRO DE SOTOMAYOR, AXO DE 140*4. >

Esta inscripción, muy posterior á la muerte de D. Iristan, está equivocada por lo menos en la fecha, pues no s¿ tomó la villa de Pontevedra al conde de Camiña hasta ei ano 14”.

(i) D. Pedro Pardo de Cela pagó en el cadalso en Surcos las turbulencias do su vida pasada.

di’o recibió á la gente de curia amenazándoles con romperles mi palo cu la cabeza fr).

Entonces D. Alvaro, siguiendo las secretas instrucciones de su madre, que veía a su marido perdido, y quería por lo menos salvar la legítima de sus hijos, usó de un ardid para penetrar disfrazado en la fortaleza de Soto- mayor, plaza que creía inexpugnable, y una vez en ella se dió d conocer á sus criados, descubriéndoles el gran favor recibido de los Reyes.

Obedecieron ¿síes, unos por su grado y otros á la fuerza, y encolerizado Madruga fue á pedir socorro al Conde de Altamira. Prome-

(.n E-0 SEÑOR CONDE RESPONDEL’ OUE- LLE DESEN COME RESPOSTA A CUAL LOGO 0 DITO SEÑOR CONDE DEL’ E DÍSSO OUE ELLE TÍÑA EM SEL PODER HA MANDA OLE A DÍTA DONA MAYOR PECERA E QUE NON LLA QUERÍA DAR E QUE SE TÍRASE OÍANTE DÉLLE SÍNON OLE LLE QUEBRARÍA UN PAL EM A CALEZA. ¡ProEesca que hace el Conde D. Alvaro, «‘.árido d.; Doña ír.L-s EnsÍTucz de Mon- roy, contra su padre Pedro Alvarez de Sotomayor, sobre que le dejase libres y se desaooderase de los bienes de la casa.) Archivo del Duque de la Roca: Casa <i¿ Sotomayor, legajo, I, núm. id.

tióle éste cuanto quino, pero recibió de !a corte orden de estarse quedo y de dejar que los acontecimientos siguieran el curso que habían tomado.

Antes de trasladarse á Salamanca, el Conde de Camina hizo un testamento (de fecha 10 de Enero de 14SS), en el cual deshereda á D. Alvaro y ~¿e mandil que se contente con cinco reales, por haber sido desebedicnte, haberse levantado contra él’ haberle lomado la fortaleza y casa de Sotomayor, ser cansa del desfallecimiento de sus estados, apocamiento de sil vida y causa de su 71 tuerte.’.

Los parientes que Madruga tenia en la Corte veían mal remedio á estos sucesos, y aunque el Duque de Alba habló en favor suyo á los Reyes, no pudo conseguir nada de ellos. Estas y otras causas motivaron que abatido por la adversidad, abandonado por aquellos á quienes tanto favoreciera, soportando mal desdenes, v no midiéndose resolver á humillar la cabeza para suplicar, él, qu2 acostumbraba á imponer sus voluntades manteniéndolas con la fuerza de las armas, anciano, achacoso y enfermo, falleció D. Pedro Alvarez de Soto- mayor en el monasterio en que se hospedaba, lejos de su país natal, de aquellas montañas ¿e Gaiicia cuyas asperezas.se amoldaban mejor á la noble altivez de su carácter. Muchos han querido atribuir esta muerte á la justicia de los Reyes Católicos que, según algunos cronistas, le mandaron dar garrete en el propio monasterio que le servia de asilo; pero no es admisible esta versión, pues no faltaban otros medios menos rastreros para deshacerse del Conde de Camina, y es más de suponer que el caudillo audaz, el águila salvaje, rotas las alas y cortadas las garras, no pudiera sobrevivir al rb-or de su desgracia.

o O

aÉ CAPÍTULO IV

HW;

iC-‘/’ D. Alvaro II, Lo¡:d¿ d¿ Canana.—

~ |j Doña Inés Enriques de Mourcy.—Don ■/■i Pedro de Sotomayor.—García Sarmiento.—Disensiones entre madre I hijo.— Pomelos. — El parricidio. — Sentencia dictada por el Licenciado Ronquillo.— Confiscación de bienes.—A mudamiento por D- Vasco de 0 cor es.—Los hijos de Madraza.—El Comendador.—Enlace de | zifí Doña liaría con Alonso B. de Qnirós.— ‘

I ¡í Creación d¿i -incalo.—-Máspleitos.

gos, pues su propio hijo necesitó usar de un ardid para penetrar en ella cuando los Reyes Católicos se la otorgaron por singular merced, no fué testigo de ios tristísimos acontecimientos que se desarrollaron entre los sucesores del Conde de Camiña. Su hilo mayor, D, Alvaro, parecía perseguido por la fatalidad, y aunque Aponte le llama Jvfrére de gran entendimiento y virtz.no parece demostrar con los

principales hechos ■ !e su vida ni lo uno ni lo otro.

¡Maldecido y desheredado por su padre, amenazado de un pleito por s~ madre y hermanos, apoderado injustamente de la casa de Sotomayor, y viendo disminuir su caudal, que en tiempos de su tío y aun en medio de los disturbios que desasosegaron la vida de su padre llegara á su apogeo, resolvió trasladarse á Portugal, para alcanzar del rey D. Juan II la misma protección que Alonso V dispensara al primer Conde de Camiña.

Hospedábase D. Alvaro en la capital de! reino lusitano, en casa de un antiguo servidor de su familia; el cual, ambicioso de honores v deseando ganarse la buena volun-

<* O

tad del soberano, urdió contra ¿u huésped la. más negra trama, fingiendo una conspiración á cuya cabeza debía -aliarse el de Sotomayor, y que tuviera por objeto asesinar al Rey de Portugal. Obrando muv de libero, Don

O J o »

Juan II man-» prender á D. Alvaro y ponerlo en el tormento, del cual salió medio tullido, no debiendo la vida mas que á la influencia de los numerosos deudos que poseía en el vecino rei-

no. Reclamado por la reina ísabei ae Castiíla, descubierta la infame conducta de su calumniador, pasó á ‘/aliado i id, donde recabó de la Reina la autorización, verbal de usar el condado de Camina, que disfrutaba su difunto padre. Su mala estrella le persiguió también en la corte de España, pues habiéndose suscitado en las calles de Valladolid una pendencia, de las que eran tan frecuentes en aquella época, pendencia á la que era completamente ajeno, recibió en ella una herida mortal, sin que se sepa quién lo mató, y no habiendo disfrutado de sus estados más que nueve años.

Quedó su viuda, Doña Inés Enríquez. con. varios hijos menores de edad, teniendo que hacer frente á las reclamaciones de su cañado el Comendador, de quien más adelante nos ocuparemos. Casó al único varón con Doña Urraca de AIoscoso, y á la mayor de sus hijas, Doña Teresa, con Gutierre Bernaldo de Oui- rós ír). Las dos menores, Doña Ana y Doña

Francisca, fueron esposas de Lope de Montenegro y de García Sarmiento. Al casar á sus hijas menores con dos enemigos mortales de la casa de Sotomuyor, atropellando todas las tradiciones de familia, conseguía por lo menos Doña Inés resolver el pleito que se sostenía con García Sarmíeruo sobre la fortaleza de Salvatierra. Pero la predilección cíe’ Doña Inés por su hija menor, la funesta influencia que sobre ella ejercía su yerno (G. Sarmiento), el deseo de éste de aniquilar cuanto á la casa de Soiomayor se refería, debían acarrear grandes desgracias. Además Doña Inés no pertenecía á esa clase de mujeres, bastante frecuentes en su época, que todo lo sacrificaban al esplendor de sus Estados y mayor gloria de! nombre de sus hijos. Avara y codiciosa, viendo á C-arcia Sarmiento ya dueño de Salvatierra, reclamar los. Estados de Pomelos como garantía de un antiguo débito, Doña Inés pidió los de Sotomayor en pago de la: ‘ «ras estipuladas en sus capitulaciones matrimoniales. En esta forma quedaban dueños Doña Francisca y García Sarmiento de todo el caudal de Sotomayor y hundida para siempre esta noble

familia. Indignados los demás yernos de las preferencias de que eran ohjeto Doña. Francisca y su esposo, instigaron á D. Pedro para que no consintiera tales injusticias. Andaba ya por esta época el tal D. Pedro complicado en una cuestión de escrituras falsas, v sacó á relucir un testamento de la famosa Doña Mayor, fechado en Vigo (el mismo que después se declaró apócrifo), que «ruñaba los anteriores, y por el cual los bienes de que disfrutaron su abuelo y su padre eran declarados de mayorazgo. Nada importaba, por lo visto, á D. Pedro que sa tío el Comendador reclamara por otra parte estos bienes, y viendo que Doña Inés se negaba á entregarlos, hizo correr 1a voz’ de qur su madre quería envenenarlo, y después de amotinar á los vasallos de Fornelos intentó cortar el paso á dicha señora, que ai ver el cariz de los acontecimientos había resuelto trasladarse á Salvatierra ó Sotomayor. No se puede probar que D. Pedro estuviese presente ni que tomara parte en la lucha trabada entre los vasallos de Fornelos y los servidores de Doña Inés, pero sí consta que entre los amotinados figuraba su escudero y un criado de toda su confianza. Se entabló una lucha reñidísima por ambas partes, en ia cual resultó herida la propia Doña Inés Enríquez; acogida á una choza, recostada en un miserable camastro, aún procuraba animar á los suyos, pero fué muerta á puñaladas por los servidores de su hijo

Entretanto D. Pedro, con gente armada, tomaba la fortaleza de Pomelos, apoderándose de cuanto en ella había, pasándolo todo á Portugal, donde se refugió. Esta es la versión de Vasco de Aponte y la más popular; pero la cierta debe ser !a mencionada en la sentencia que se dió contra D. Pedro, según la cual dos de sus criados, Juan Martínez y Pedro Froyte- ro, dieron muerte alevosa á la Condesa, con ciertas circunstancias que sería enojoso narrar.

Doña Francisca de Sotomayor, mujer de García Sarmiento, vengó la muerte de su madre. anee el Uebre alcalde Ronquillo, Juez de Comisión dado por SS. M-.f. especialmente para este caso. Instado el correspondiente proceso criminal, consta que aquel alcalde, en r.° de Junio de 1513, pronunció sentencia

en rebeldía contra D. Pedro, en la cual, declarándole por reo de los delitos en ella expresados, le condena á r;.qu¿ pudicndo ser habida fuese arrasira-h y encubado, y después de vinería hecho quatro qttariús que se pusics&i c?i las quatro pierias fiiihlk&s de la ciudad, villa c logar donde fuese pres mas, a la restitución de bienes robados a s:¡ madre: y ulti’mámente, en la conñsca- ciorí de todas nzs tierras, fortalezas. vasallos, jh- risdiciones y otros bienes ie cualquier calidad que fuesen, como traidor y aícv-zs (i).

Si el parricidio de D. Pedro privó ásu madre de la vida é hizo caer sobre la casa de So- tomayor un borrón que todas las glorias de tan ilustre familia no son bastantes á borrar, coar-

fl) A petición de ia Duquesa de Sotomayor se libro Real cédala de S. ¿vi. er>. 3 de Octubre de IJ/ó, para qua D. Manuel de Avala y Rosales, Archivero de la Real de Simancas, sacase copia í la letra de dicha sentencia, y en su pin:»-amiento lo ejecutó. (Memorial ajustado del pleito que pende en la Cnancillería de VoLadolid entre- D. Benito Fernando Correa de Sotomayor, etc.. etc., Marqués de Moa, con Doña Ana Masones de Lima, etc., etc., Duquesa de Sotomayor, sobre la sucesión de la casa y fortaleza de Sotomavor con sus tierras.) tó por un lado las pretensiones, de García Sarmiento, acarreando por otro muchísimos males, pues de aquí nacieron porción de incidentes que embarazaron por muchos años el reintegro decretado en justicia. Todos estos sucesos eran mirados fríamente por el tercer hijo de J[adruga, el Comendador D. Diego, que, astuto y sagaz cual ninguno, proseguía su camino, sirviéndose y ayudándose de los mismos escollos que debían embarazar su plan.

En efecto, ya hemos dicho que los hijos y la viuda del primer Conde de Camina consideraban los bienes de la familia usurpados por D. Alvaro: ante el temv¿‘ de una confiscación (i), todos le ayudaron á apoderarse de ellos, pero con la intención de habérselas luego entre sí. En esta ocasión siguió el Comendador la misma línea de conducta. Hizo arrendar los bienes ai fisco por Vasco de Ozores, pariente y protegido suyo, que luego se los subarrendó á él mismo, evi

tando de esa manera toda intervención extraña (i).

En seguida, deponiendo todo resentimiento, unió sus ruegos á los de Doña Urraca de ¡VIoscoso, y haciendo valer cierto señalado servicio prestado por él á la Corona obtuvo que por Real cédula expedida en 27 de Agosto de 1525 fuesen devueltos los bienes confiscados á la familia del parricida. En esta forma no tenía ya D. Diego que luchar con la Corona, sino con su familia misma, y despreciando los pleitos é incidentes de condnuo promovidos entre Doña Urraca y sus cuñadas y el testamento apócrifo de Doña Mayor, que ésta blandía como argumento universal, se ocupó un casar á :a menor de las hijas de D. Pedro con e¡ hijo mayor de su sobrina preferida, Alonso Bernaldo de Qüírós {-).

Tanto D. Die^’O como su hermano D. Fer-

So el castillo de mos

‘nando, muerto sin sucesión, veían con sumo disgusto el caudal de Socomavor desmoronar-

O <*

se en manos de sus sobrinos. Estaba probado que éstos lo disfrutaban injustamente, pero, como ya he dicho, los hijos de Madruga no querían hacer valer sus pretensiones más que cuando el caudal, libre de confiscaciones, no tuviera que disputarse más que entre la familia misma. D. Fernando murió á poco de fallecer el primer Conde de Camina, y en su testamento suplica á su hermano D. Diego que vele «por que esta Casa ?¡o se perdiese, e mirase mucho por aquellos sus sobrinos, que es (a era la mejor obra que les podía facera (i). .

Sus demás hermanos, D. Cristóbal y Don Alonso, Doña Constanza y Doña Mayor, renunciaron en él todos sus derechos, á fin de que los estados se tornasen uno é indivisible, y para que pudiera crear el vínculo; á cuyos bienes había que añadir aquellos que pertenecían á Doña Teresa de Távora como pago de

su dote, arras y bienes parafernales [derechos, como se ve, bien anteriores á los que querían hacer valer Doña Inés Enriques y Doña Urraca de Moscoso), los cuales dejó como mejora á su hijo el Comendador. Este último los completó con aquellos que había adquirido durante su vida, entre los cuales se hallaba el coto de Nos, que menciono, porque sobre él titularon los sucesores de Doña María y de Gutierre Bernaldo de Güiros. Hallándose, pues, el Comendador en la villa de Velaicázar, y habiendo casado, según su voluntad expresa, á la menor de las hijas de D. Pedro y de Doña Urraca, Doña María, con el hijo de la mayor de sus sobrinas Doña Teresa (i), hizo á la dicha Doña María una donación en -virtud de la cual se formó el vínculo de la casa de Sotomayor. En este documento, que es un modelo de moderación y justicia, y en el cual se retratan las hermosas cualidades que adornaban á D. Diego, dice: «-Ov.c considerando la aniimedad de la dicha cassa de Saimnayor la cual solía tener mas renta y vasallos en tiempos antiguos y por

lutucr sido visites par tibias é diuisibles adre herederos ha venido á disminución y por esta causa cada dia podría, venir d átenos é faltar la posesión de la dicha cassa é solar en la sucesión y legitimidad del linage de Sotomayor ¿ queriendo conservarla como soy obligado J por no tener ¡tifos legítimos en quien lo hacer por el mucho amor que yo tengo y ser la Señora Doña María de Soto- mayor mi sobrina, ¡tifa legitima y natural del señor D.. Pedro de Sotoníayor mi sobrino é de Dona Urraca de Mosco so su muger nieta de los dichos señores Per Alvarez etc. etc… Quiero y es mi voluntad de dejarla todo lo susodicho é por la presente en la mejor forma y manera que de derecho puedo y dé no siendo cierto del derecho y acción que tengo d la dicha cassa é solar ele Sotomayor c villas c fortalezas, tierras llanas feligresías etc. etc. hago donad en pitra perfecta é ykre- bocaele que es la dicha, entre vivos para aora é para siempre famas de todo ello d vos la dicha Señora Doña JA;ría de Sotomayor según A ■mime perí ene ce e putae Peri^necer por ¿os dichos títulos y (i) por otros qualesquier vía é manera ate

pertenezcan y puedan pcricnccer a la dicha cassa de Sotomavor villas y lugares dclla de susodichos con sus cotos c jurisdicioti civil e criminal alta y vaja mero misto Imperio ¿presentaciones de beneficios juros é rentas pechos e derechas ¿ las otras cosas mavores e pertenecientes a los dichos bienes en el reino de Galicia asi en el Arzobispado de 7uv como cu el de Santiago de lo q:ial todo y de cada ‘una cosa ¿ parte ¿¿¿lo ¿ de lo d el anejo : perteneciente hago la dicha do nación d bos la dicha Dona .1-furia de Sotomayor mi sobrina para que sea vuestro ¿ lo tengils é poseáis según lo tubo ¿posevó ¿ goco de lio mi padre vuestro bisabuelo é d mi me pertenece poseer é gocar por las dichas razones (1) ¿causas susodichasa (2).

En esta forma quería evitar el noble Co- ‘ mendador la dispersión de los bienes de su fa-

{[) La renuncia hecha por sus hermanos.

(2) Donación de D- Diego de Sotomayor, Comendador de Almorchón y Cabeza de Buey, en favor de Doña María de Sotomayor, otorgada en 25 de Junio de 1543. En virtud de esta donación se formó ei vínculo de la casa de Sotomayor. Velalcázar, 25 de junio de 1543- (Archivo del Duque de la Roca: Cusa- de Sütom.iyar, ¡e^- 2, núm. 4.)

1 ■ Í3 [1] 1 t

milia. Al derecho que incontestablemente tenía sobre ellos, hay que añadir el que habiendo efectuado ventas la curia para resarcirse de los gastos del proceso contra D. Pedro, los. bienes vendidos habían sido adquiridos por D. Diego (i), que velaba constantemente por ellos y que comprendía que por muchos que

(í) En 14 de Mayo de dicho año de 151S (aneen que fueron confiscabas fos bienes) se líbrú Rtal cédula á D. Diego de Sotomayor para que el alcalde Ronquillo, qu’e entendía en lo de la muerte de la Condesa, todos los bienes que hubiese de vender para sus salarios y costas, y otras cosas de D. Pedro, se las hiciere dar y entregar á dicho D. Diego, y no á otrq persoga algunn, dando éste por ellos primeramente los maravedises que otras personas diesen por elíos en almoneda; represento D. Diego se temía que dicho Alcalde quería vender algunos bienes que fueron de dicho D. Pedro su sobrino, para la paga de sus salarios, gente que con ¿1 estaba, y de las costas que en la ejecución de ello se hubiesen de hacer y que él pretendía tener derecho & ios dichos bienes, y aun encaso que se hubiesen y pudiesen vender, como pariente más cercano de dicho D. Pedro, los podía sacar, pidiendo por merced que. ..ando él por los dichos bienes que así vendiese ios precios que otras personas diesen por ellos en almoneda, mandase que recibiese de él ios dichos precios y se le hiciese entrega de los dichos bienes. 1

fuesen sus derechos, siempre saldría perdiendo en la lucha contra ía justicia: En dos cosas se equivocó el Comendador: en la índole de! marido escogido para Doña María, y en creer que por ser la dsnatzría hija suya, no seguiría Doña Urraca sus absurdas reclamaciones. En efecto, los pleitos promovidos entre los hermanos y los hijos del parricida siguieron adelante, y D. Alonso ce Quirós, aterrado por e! fárrago de demandas y emplazamientos, firmó por sí, ó autorizando á su mujer, cuantas transacciones y renuncias le propusieron.

Trataba :a familia del parricida de probar que los bienes eran de Mayorazgo, desde ab initzo, sin considerar que en ese caso no hubieran podido ser confiscados ni embargados; alegaban que la Corona los había devuelto á su viuda é hijo, pero sin mencionar que SS. MM. tuvieron buen cuidado de prevenir <&que su real intención era no trasladar en los agraciados más dcrsc/sos que los que habían pertenecido ú podido pertenecer á D. Pedro en los bienes confiscados.? Esta medida era tanto más prudente cízanco que la Corona no se había limitado á confiscar los bienes de Don

Pedro, sino todo cuanto á !a casa de Soto- mayor se refería, como lo prueba una carta del Papa León X, escrita en forma de breve y dirigida á ¡os oidores de la Audiencia de Ga- licia y al Licenciado Ronquillo, con motivo de haberse confiscado los bienes á D. Pedro de Sotomayor, clérigo del obispado de Tuy, residente en Roma (i).

No tenía D. Alonso de Ouirós derecho á firmar ninguna clase de renuncia, pues además del carácter irrevocable de la donación, el documento mencionaba á su hijo mayor y sus sucesores, además de su esposa. Además, esta renuncia, en lo que perjudicaba á su esposa é hijo, se hizo sin autorización de la Corona, causa que fue considerada suficiente para autorizar á D. Gabriel de Quirós y Soto- mayor á que apelara de ella aun en vida de sus padres, renuncia más que nula, por cuanto ni D. Alonso, ni su esposa, pudieron hacerla, pues ya se consideren las personas juntas, ya

(i) Archivo del Duque de la Roca: Casa. de Sotomayor, leg-. I, núm. 54. (Roma, 2S de Noviembre de ijlS.)

separadas, de cualquier modo tenían, que ser incapaces. La de Doña Marta, porque, como mujer casada, no podía firmar sin autorización de su marido, y la de D. Alonso, porque no la podía autorizar en su propio daño. Así, aun prescindiendo de^ la calidad del Mayorazgo, ya cierta, ya dudosa, sale por consecuencia necesaria qce ninguna de dichas personas pudieron transigir separadas ni juntas; resultando de la historia de este negocio que en ¿1 hubo lesión y fraude manifiestos.

No .cansaremos al lector con el relato de todos los documentos autorizados por D. Alonso en que llama á su cuñada Doña Teresa (1) Señora del Mayorazgo de Sotomayor y Porfíelos; solo sí mencionaremos, por lo absurdo, que entre los efectos que se dicen dados y entregados á Doña liaría y su marido por precio de esta transacción, uno de ellos es el coto de Mas, el cual no podía disfrutar Doña Teresa sin haberlo usurpado; porque se sabe que e5 Comendador le había adquirido juntamente

(i) Hija mayor de Doña Urraca y D. Pedro de Mascoso. (V er el árbol genealógico.)

con otros y tomado posesión de él, en virtud de una transacción hecha con García Sarmiento, según consta por ejecutoria fechada en 1505.

¿Qué motivos tenía D. Alonso para favorecer los planes de su cuñada? ¿Porqué su hijo, que se consideraba lesionado, como lo demuestra apelando de estas renuncias, no hizo valer sus derechos: Esa es una incógnita que no he podido despejar, pues durante más de un siglo se dejó dormir este asunto, y no hay más documentos relativos al Castillo que aquellos por los cuales tos Duques de Sotomayor, sucesores de Doña Teresa y D. Fernando de Andrade, manifestaban su dominio.-

Los sucesores de Doña -María de Soto- mayor reclaman sus derechos a¿ •tinado creado por D. Diego.— Pleito entre el Marqués di Mos y la Duquesa -ie Soto- mayor.—Descripción del Casrdlo de Sotomayor hecha si siglo XVI.—El pozo de la Hora.—El Castillo en JJjj.—El Marqués de Mos toma posesión de la fortaleza. Restauración por el Marqués ¿¿ la Vega de Armifo y (le Mos.—Estado actual.

debían los duques de Sotoma- >’or> sucescres de Doña Teresa, disfrutar siempre de los bienes que’ habían usurpado, pues muchos años después de la tentativa hecha por D. Gabriel de Ouirós y Sotomayor, su descendiente que era á la sazón f r) D. Pelayo Antonio Correa Soto- mayor, Marqués de 3Tos, bisabuelo del actual, se presentó en ia Cnancillería de Yalladolid, no . instaurando aquel mismo proceso, dei que se-

(t) E4 Mayo de 1773.

g6 el castillo de mos

- guramente no tenía noticia, sino poniendo á la Duquesa de Sotomayor una nueva demanda, pidiendo que se le declarase por sucesor del mayorazgo instituido por el Comendador D. Diego.

Resucitaron con este motivo todas las antiguas querellas, volviéndose á hablar en este nuevo proceso de Doña Mayor y Fernán Yá- ñez, de Madruga y del parricida. Surgieron infinidad de incidentes, y todas las pruebas presentadas por la Duquesa no condujeron más que á ratificar, el incontestable derecho que á dichos bienes tenía el Marqués de Mos.

De lo que sería este nuevo pleito da idea el encontrarse en los Archivos de ambas casas, así como en la Biblioteca Nacional, un memorial impreso sobre dicho pleito que ocupa dos tontos.

Mientras duró el pleito los Duques de Sotomayor, aunque alejados de Galicia, no cesaron de velar por la conservación de la fortaleza. Continuamente, y además de los administradores y encargados que en Galicia tenían, se hacían dar cuenta del estado en que se hallaba, hacían proyectos para su restauración y á veces enviaban encargados especiales que les informaban de lo que allí acontecía. Así se halla un documento, del cual ya me he ocupado en el capítulo que dedico á Pedro J/a- druga, que por su carácter de letra debe pertenecer al siglo xvi ó xvrr, si bien, como cita á Aponte y á Argote de Molina, es seguro que no es anterior á 1600. Por otra parte, en este documento, hablando de Pedro Madruga, dice: –cu esta casa de Soioviayor vino á suceder hovera cosa de denlo y ochenta años un ia¿ Pedro ibes de SühmaytyrComo Madruga fué declarado sucesor legítimo reinando Enrique IV en Castilla en el año 146S, esto prueba que no andaba yo desacertada en la fecha que le adjudicaba al tal escrito, interesantísimo para mí, pues que describe el Castillo en una forma casi semejante al estado en que actualmente se halla. Como desde esa fecha se encuentran muchos proyectos de obras, pero no consta que ninguna se llevara á cabo, como no fuera la contención dei ángulo Sur-Oeste de la To- ire del Homenaje, que amenazaba ruina, cuya reparación se efectuó siendo administrador de los Duques, Méndez Núñez, padre del célebre

gs el castillo de mos

marino honra de Galicia,.vuelvo á’insistir sobre *a importancia de esta reseña, que purgada del empachoso y ampuloso exordio propio de la época, dice en esta forma:

»La casa de Sotomayor, el solar principa! cdella está en el obispado de Tui cita un:- * • ■:fleguesia aquc llaman San Saluador de Sotomayor. >

cDicen los muradorc-s de dicha fleguesia ■>que allí se empegaua antigamente la dicha :>casa y que esto lo han ohido siempre á sus

»padres .y abuelos…………………………..

:>…………………………………………………………………………………………………………………………………..

■>…….. Son dos torres de escadria de treze

;>palmos de ancho las paredes de grandissima ;>altura y de una á otra se camina y anda por »otra muralla de la misma anchura de los tre- ■>ze palmos luego la cierca una muralla de Ja :> misma grossura dexando en medio una plassa ~’de armas grande en rjjue cabe mucha «ente

O i o

lluego la torna a cercar otra muralla de la misma anchura !a qual no dexa plassa mas ■¿que cosa de veynte palmos en basio por don-

>de camina la gente. Este fundamento es el s verdadero solar hayera cosa de quinientos saños vino á suceder esta casa un cauallero >que se llamo Alvaro Paya de Sotomayor este ,>hizo otra muralla por fuera,desta con su caá-rea y mudó, la Portada de la dicha fortaleza r.-y p.ara entrar en ella se entra por un puente esto lo desda;Fernán Aues de Sotomayor Se- 3ñor de la misma casa que la hauia anssí ohido -.a sus padres y abuelos ja dicha fortaleza no »tiene fuente dentro mas tiene unos escalones i viejos por donde antigamente se iua baxando ipor ellos y sacaban la agua, y salian fuera ->a ver lo que pasa.ua esto se está oy viendo.»

La descripción no puede ser más clara. Cita los dos recintos y la puerta tapiada que .existe en la muralla interior, y que es indudablemente :a que daba ingreso á la plaza y fué tapiada al hacerse la entrada del recinto exterior y el pucite levadizo, que son muy posteriores. Como esta puerta, cuyo, arco .se ve claramente á pesar de los sillares con que la han rellenado, está en la parte más tosca de la muralla y viene á quedar enfrente de la entrada del castillo, no cabe duda de que era la

•puerta principal cuando no había más que un recinto, y me ratifica en ío que he sostenido siempre, que la fortaleza se ha ido construyendo por trozos á medida de que los tiempos iban siendo mejores y también necesitaban perfeccionarse las fortificaciones. Esta muralla interior es. ó mucho me equivoco, contemporánea de la Torre del Homenaje, cuyo estilo románico parece pertenecer á época muy’remota, puesto que las construcciones góticas no son anteriores á los siglos xii y xiri. Debió, pues, construirse reinando D. Alfonso el Emperador, y en los orígenes de la casa de Sotomayor, allá por el siglo xr.

Los escalones viejos por donde se bajaba á sacar el agua es lo que hoy llaman el Pozo de la Mora. Es un pozo que se halla entre las murallas, en la Plaza de Armas, y se baja á él por una escalera tallada en la roca misma, que se compone de un tramo recto que después da vuelta á la caña de! pozo, en la cual están abiertas dos ó tres ventanas que permiten ver lo bien construido que está, revestido de sillares de granito. Termina la tal escalera en^un espacio de un metro de ancho por metro v medio de largo, á nivel del agua, bien abovedado y no presentando más particularidad que. una abertura en terina de arco y un escalón que levanta un palmo sobre el nivel del agua. Imposible averiguar el objeto de la tal bajada. El escriio á que me refiero supone que por estos escalones viejos, además de bajar á sacar agua, salían afuera á ver ¿o que pasaba fsin duda en zieiv.jo de sitloj., y esto mismo suponía yo; pero no hay el menor vestigio de puerta ni de salida alguna. Las paredes son roca ó sendos sillares de granito; ni una señal, ni una desigualdad; nada, absolutamente nada. En cuanto á la leyenda que

corría ñor la aldea cuando se restauró el cas- i

tillo, es sencillamente absurda, pues suponía que en el pozo se hallaba una mora encantada guardando un tesoro, y para impedir que saliera de su prisión á consumar toda clase de maleficios y conjuros, la habían rellenado cuidadosamente de piedras, e;u3 fué preciso extraer para limpiar el nozo, que se conserva como curiosidad y por el especial cuidado con que se ha hecho la restauración, pues aunque su agua es excelente sobran en el parque manantiales, y sobre todo se ha traído por medio de cañerías el agua hasta el interior del castillo.

También existe otro documento, que incluyo íntegro, pues trata soto del castillo y sus dependencias; las construcciones que rodean la plaza de los Castaños, y que son hoy día cocheras, teatro, pabellón para huéspedes, se han edificado, aprovechando los cimientos de las que aquí se describen. Se conoce que desconfiando la casa de Sjfámayor de su apoderado envió á una persona de su confianza para hacer investigaciones, y es curioso ver cómo se las compuso para no inspirar sospechas. El documento en cuestión no está fechado, pero en !a carpeta que lo cubre en el Archivo de la casa de Sotomayor hay una nota en ¡a cual presumen que fuese escrito en 1733, sin duda por saberse en la casa que en esa fecha ■se mandó investigar eí estado de dicha administración.

El escrito, que reproduzco íntegro, dice así:

Informe w breve kesumen* SíestíSbico de r.. Casa ce Sotomayor con sus eíejitenenclvsí No consta quién le DIÚ NI CON QUit FECHA, AUNQUE ES DE PRESUMIR

nuE lo ta’ESE em 1/35- Es impostante esta reseSa-

jfTESUS ivIar’a Joseph.