LA ARMADA MEDIEVAL

Volviendo al reino de los mitos poéticos, al que os atraigo quizá por acercarme a la tierra —movediza por cierto— de mis estudios habituales, podemos hallar una figura que encarne las ideas dominantes en nuestras costas durante la Edad Media. Si Teucro es un héroe de la Ilíada, la doncella Hildeburg de Galicia es un personaje del Kudrun, la Odisea germánica. Prisionera de los normandos, como la protagonista del poema, está condenada a lavar, desde la mañana hasta la noche, en las heladas aguas del Norte, hasta ser rescatada. En relación con nuestro romance de Don Bueso, según los estudios de Menéndez Pidal (18), esta leyenda puede evocarnos esa página tan característica de nuestro medievo que constituyen las incursiones, y hasta el prolongado dominio sobre las costas de Galicia, por los normandos, los «almujuces» de las Crónicas (19).

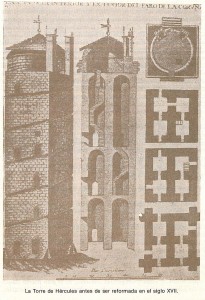

Las embarcaciones de tingladillo, muy marineras, que usaban los wi- kingos, frecuentaron de antiguo nuestros mares. Nada se les oponía en Occidente después de la derrota de los francos en Fontenai (841). Precisamente se cumplen ahora mil cien aftos de la primera ae sus incursiones históricas, que abarcó de Asturias a Sevilla con fuerte penetración, por los ríos, hacia el interior. En Galicia desembarcaron cerca de la Torre de Hércules, y fueron rechazados por Ramiro I. De paso para el Mediterráneo Oriental, en el trienio 858-861, naves normandas entran en los puertos gallegos y son destrozadas por las tropas del Conde Pedro (20).

La gran invasión de las gentes de Harold Blatand de Dinamarca, que comienza en el 968, tiene, como sabéis, orígenes franceses. Ricardo I desvía el golpe, que amenaza destruir su reino, dando guías hábiles a los normandos para conquistar las maravillas de otro país que es España. De esta época es la posición defensiva que revelan las fortificaciones que el Obispo Sisnando realiza en Iria, La Lanzada, Cedofeita y el mismo Santiago (21). También corresponde a esta etapa el desastre de una escuadra normanda, deshecha por la tempestad frente a Mondoñedo, mientras el Obispo Gonzalo con el clero y pueblo oran en una montaña cercana al mar. Los normandos, mandados por el wiking Gunderedo, suben por el Ulla y llegan a apoderarse de Compostela —cuyo Obispo muere en la batalla de Fornelos—, y de otras dieciocho villas que son saqueadas. San Rosendo, volviendo de su retiro para ponerse al frente de la diócesis, y el Conde Gonzalo Sánchez, logran derrotarlos (22).

El propio San Olaf, Olaf Haraldson, sería el wiking que, penetrando por el Miño, en el 1016, destruyó Tuy. El iarl danés Ulfo llevará el sobrenombre de el Gallego —Galizu-Ulf— por una invasión en tiempo del Obispo Don Cresconio, en 1032. Aún en el 1108, Sigurd Jorsalafari, con sus cruzados, asienta temporalmente en nuestras costas, y asalta el castillo del señor que le niega víveres para sostenerse en el invierno (23).

Estas incursiones de los normandos fueron casi tan graves en sus repercusiones sobre la política del Islam como en sus consecuencias inmediatas. A partir de las operaciones del 844, los árabes desarrollan una política naval muy intensa, que cu mina en la construcción de los astilleros de Sevilla por Abderramán II, y la elección de Arzila como fortaleza marítima. Lo que tuvo aspecto defensivo, frente a los normandos, no tardó en presentar caracteres de ataque a las costas de los reinos cristianos. La embajada de Algazel sirve para hacer ver a almujuces y gallegos el poderío árabe, y tiende, probablemente, a buscar una posición de superior arbitraje y de utilización, en propio provecho, de la fuerza marinera de los unos y de la resistencia terrestre de los otros. No olvidemos que el poeta árabe pasa cerca de sesenta días en Compostela acompañado por el embajador de los normandos (24).

En 867 Mahomed I envía sus naves contra Galicia, que son derrotadas por una tempestad. La expedición de Almanzor (997) combina la invasión por tierra con el ataque marítimo, destruyendo las agrupaciones monásticas o urbanas de las islas: Bayona, San Simón. La campaña de Alí-ben- Memón (1115) devasta las costas y entrega a los árabes estas codiciadas islas, que se convierten en peligrosas bases para un bloqueo que durará varios años (25).

Esta amenaza decide a Gelmírez a una de sus más geniales actividades: la de crear una marina de guerra. Los gallegos se defendían de estas agresiones desde las fortalezas de la costa, utilizando los viejos faros y las nuevas torres, y vencidos «abandonaban la ribera o se ocultaban en cavernas con toda su familia», como nos dice la Compostelana. Por otra parte, «no entendían en construir naves si no eran de cabotaje (sarcinarias) ni en surcar los altos mares con naves birremes». El prelado de Compostela comienza por transformar la flota: «envió mensajeros a Pisa y Génova, donde donde había constructores de navios y marinos peritísimos que no cedían en ingenio al Palinuro de Eneas, a los cuales entusiasmaron nuestros enviados con grandísimas promesas, y ¡os persuadieron de que viniesen a Galicia para construir las naves. Sin demora vienen de Génova a Compostela los artífices, preséntanse al Obispo y contratan con él, por determinado precio, la construcción de dos birremes…», dos galeras («galleas»), como más adelante las llama la Crónica. Con ellas trató el Obispo de devolver «la guerra naval con la guerra naval» (26). Gelmírez era hijo del tenencie- ro de las Torres de Oeste, el viejo «castellum Honestum>> de los prelados, levantado quizá sobre la Turris Augusti, que defiende el puerto interior de la ría de Arosa, y, con la desembocadura del Ulla, el camino militar de Compostela. Allí establece la primera base naval de las armadas cristianas de la península. Eugerio —Ogiero—, uno de los constructores, conducirá las naves que, tripuladas por doscientos ilienses, irrumpirán «con velero curso» en las costas de los árabes, destruirán sus poblados y harán presa de sus barcos. Cuando la incuria de los padroneses —siendo ya Arzobispo Gelmírez— deja inservibles las dos galeras, construye otra, que conduce Fuxón, «oriundo de la ciudad de Pisa, de buenas costumbres y peritismo en la náutica» (27), y continúa inquietando las costas de los sarracenos y trayendo a la iglesia de Santiago la quinta parte de sus presas (28).

Hay un resultado inmediato: Galicia hace frente, con eficacia, a las incursiones de los normandos, que, vencidos, no se atreven a renovar sus ataques, sino que entablan negociaciones con los prelados y los señores; y de los árabes, alejados cada vez más de nuestra costa, abierta a la peregrinación y al comercio (29). La seguridad de Galicia frente a estas incursiones permite que sus gentes de armas se desplacen en cada «mayo» a las algaras de la frontera y que las huestes arzobispales de Santiago (30) jueguen papel preponderante en las acciones decisivas de la cruzada contra el Islam en los siglos XII y XIII, con Suárez de Deza en Santarem, frente a los almohades (1184), con Don Juan Arias en la toma de Sevilla (1248)… De Gelmírez arranca la incorporación, con factores decisivos, a la tarea común, pero también la posesión de un medio, cuya presencia ha de ser retribuida en privilegios. La sepultura del quinto de los almirantes de Castilla, en el convento franciscano de Pontevedra, ileva una inscripción que reza, con no desinteresada hipérbole: «Aquí yace el muy noble caballero Payo Guomez Charino el primer señor de Rianjo que guano a Sevilla siendo de moros y los previlejos desta villa; año de 1308…» (31). Aparte la tradición de que el trovador de la mar tripulara la nave que, por la parte del Arenal, quebrantó el puente de barcas tendido sobre el Guadalquivir —tradición que tantas villas del Norte de España reclaman para sus galeras: Noya, Avilés, Santander, San Vicente… (32)—, ha de hacerse notar aquí esta póstuma vinculación de las ideas de participar en acciones y ganar con ello privilegios para los señoríos o las villas. Es la utilización condicionada de la marina que permitió este doble juego del servicio de todos y el propio provecho. Asi premió Femando III los servicios de los bayoneses en el mar (33), y así se obtendría, sino de él de Sancho IV, la confirmación de! Fuero de Ponteedra (34).

Si Gelmírez encarna el momento de creación de !a armada medieval, Payo Gómez (1223-1295) es el símbolo de !a aportación gallega a las jornadas decisivas de la Reconquista. Por una de sus canciones suponemos que había participado en ia toma de Jerez. La tradición nos lo muestra con las naos de Santiago, al lado de la flor de los linajes gallegos y de la lírica cortesana, en Sevilla, parcial de Sancho IV, y almirante, entre 1284 y 1286, adelantado mayor de Galicia en 1294, asesinado ai año siguiente en Ciudad Rodrigo. Su Cancionero, hábilmente colegido por mi maestro D. Armando Cotarelo en los apógrafos italianos, lo induye entre los cantores medievales del mar gallego (34).

He aquí otra repercusión del impulso de la marinería gallega desde el siglo XII: una lírica del mar. Entre los poetas de los Cancioneiros que tejen series de composiciones en torno a los santuarios de famosas romerías —recogiendo así y elevando al cultivo artístico una poesía tradicional de formas paralelísticas y protagonismo femenino— las más bellas cantigas corresponden a los santuarios de las rías bajas: en la de Vigo buscó Men- diño la «ermida de San Simión» para ensoñar una figura de mujer que canta su soledad ante el avance implacable de las olas y Martín Codax la «igreja» en suyo sagrado danza la doncella que pregunta a las ondas por su amigo; en la de Pontevedra canta Joáo de Cangas la ermita de San Ma- mede do Mar en la ensenada de Aldán y Nuno Pérez o Nuno Fernández Torneol la de San Cremento do Mar en Ardán, entre Marín y Bueu. Los cuatro poetas se caracterizan por lo impreciso de su personalidad histórica y la adscripción exclusiva de sus cantigas en serie a un determinado santuario de la costa. Pero no son los únicos poeta del mar: Joan Zorro canta en la «ribeira» de Lisboa, donde el Rey de Portugal manda labrar barcos nuevos, emoción renovada en Juyáo Bolseiro; Roí Fernandes y Gongalo Eans do Vinhal sienten el recuerdo del amor ausente ante las «altas ribas» y las torres sobre el mar; Esteban Coelho nos habla, como Codax, del baño en las ondas, y Nuno Porco nos presenta la figura de la amiga dirigiéndose a ver a su amado. Pero, sobre todo, Payo Gómez sorprende el encanto de los navios floridos sobre el mar, de la invocación a Santiago por el que navega, de la felicidad de la enamorada al saber que él .es relevado del puesto de almirante, y puede llevar al serventesio, a la sátira política, la idea del mar, comparando con su grandeza y su versatilidad el carácter del Rey, quizá Don Sancho (34).

He querido que el nombre del almirante trovador inicie y cierre esta fugaz evocación, porque estimo que a la marcha de los amantes en las naves gallegas y al ambiente marinero y trovadoresco de la campaña de Sevilla se debe un género hasta hoy muy poco estudiado (35). En él, como en toda canción de amigo, habla la mujer del enamorado ausente y pregunta por él a las cosas, y halla en la madre la ayuda o el estorbo de sus propósitos. Aquí, quizá porque la ausencia se debe al mar, al mar se pregunta por el amigo, y el papel tradicional de la madre —el de guarda de la poesía provenzal— lo ejerce la figura lejana del Rey, separador de amores y causa de saudades.

Pero hay algo más que amor en estas cantigas, hay sabor del mar y de la «ribiera», y ufanía por las naves labradas y por los navios que retornan (36). A la emoción cortesana y al espíritu de aventura ha venido a unirse la expresión poética de un sentimiento que hemos visto vibrar en las páginas de la Compostelana, y que tiene mucho de heroico, pero también —recordemos cómo se desenvuelven las clases cociales en Santiago desde el siglo XII— mucho de «burgués».

La Galicia de la baja Edad Media nos ofrece esta singular alianza de un idealismo congénito y una estructura señorial y nobiliria en las instituciones, con el desarrollo de la burguesía mercantil, que enlaza el concepto heroico del barco como aventura y del barco como instrumento y objeto de comercio (37).

Así, la desmesura heroica de aquel otro gallego, Alfonso Jufre de Ta- noyro (38), almirante de la mar en tiempo de Alfonso XI, que después de vengar en Lisboa la depredación de las costas gallegas por la escuadra portuguesa (1337) atacó con treinta y dos naves las doscientas cincuenta de la armada de los benimerines y halló la muerte (39) en el primero de nuestros grandes reveses navales, en el Estrecho (1340). Y el sacrificio del Arzobispo Don Martín y del pertiguero mayor de Santiago Don Pedro Fernández, que mueren en el cerco de Algeciras (1344). Pero así también el trasfondo económico de las actitudes de la política gallega en estos siglos, oscilando siempre entre la estructura tradicional y las presiones de una burguesía que quisiera inclinarse hacia formas como las consagradas, por ejemplo, en Portugal por la dinastía de Avís (40).

Los puertos gallegos embarcan no sólo las producciones del país intercambiadas por viandas, panno e mercaderías (41), sino importaciones de Oriente trasbordadas en Tarragona y Tortosa, y traídas por tierra para reembarcar de nuevo a Bretaña, a los Países Bajos, a Inglaterra. Se crea un ambiente internacional de intereses y de rivalidades portuarias, por el comercio de Flandes y Gascuña, sobre todo (42). Hay una intensa relación con Inglaterra, por más que Eduardo III puede quejarse —antes de Wichelsea, naturalmente, en 1435— de que piratas de «Arribedeu, Vive- rro, La Croinhe, Noie, Pount Deberre y Bayeu de Myor» (43) causen daños en los bienes y personas de sus súbditos. La burguesía gallega se inclina, con Portugal, por el Rey Don Pedro, que continúa en la monarquía castellana la vocación marinera de Alfonso XI y el sentido comercial de lo que llamó Viñas Mey la «marca marítima» de España (44). Sus consejeros gallegos le encaminan hacia la alianza inglesa contra los nobles. De aquí parte para Bayona y aquí ha de tener sus últimos leales.

El desembarco de Lancáster, en un país abandonado por el poder real, no hallará actitudes heroicas, sino transacciones en que hay mucho de los «Pactos de las Marismas» y que se tratarán, las más de las veces, no con las autoridades señoriales, sino con los representantes de los marineros. Cuando el Consejo de tutela de Enrique III —cuyas mercedes colmarán un día las ambiciones de algún puerto gallego— tiene que entregarle el reino en las Huelgas, en el lenguaje del Arzobispo de Santiago Don García Manrique se nos revela el espíritu de la época, como en las cantigas de Charino los ideales de la etapa alfonsí:

«Príncipe muy alto e muy poderoso señor Rey de Castilla e de León. Léese que la buenaventuranza del mercante non es de loar en el comienzo, nin el medio; mas solamente quando llega a puerto e consumación buena de su viaje., los vuestros tutores son llegados a buen puerto e de buena ventura, pues que de las mercaderías que les fueron encomendadas vos han dado cuenta que aquí avernos dicho» (45).

La embajada al Gran Tamorlán (1397) lleva con el pontevedrés Payo Gómez de Sotomayor un doble aire de utilitarismo y de remota aventura diplomática, que es afinidad lusitana en lo gallego (46).

Con sus puertos abiertos al comercio marítimo anterior, por libertad arzobispal o mercedes reales, como ¡as de Juan II a La Coruña y a Bayona (1552), o las de Enrique IV, autorizando el intercambio de mercaderías entre dos navios ingleses y dos de La Coruña (1454) (47), con la plena actividad de sus herrerías y sus astilleros (48), en relación sus navegantes con los portugueses, la Galicia del XV es un emporio marinero. No olvidemos que si los Reyes Católicos tienen que dirimir por las armas en su favor las acres contiendas feudales, es la escuadra de Ladrón de Guevara la que arranca Vivero a Pero Pardo, y Pontevedra y su tierra al Conde de Camiña.

Por Xosé Filgueira Valverde